Cuentos Ciudadanos: «Cuento de Geraldine» de Esteban Catalán

Artes / Cuentos / Cultura / Lecturas Ciudadanas / Letras / Literatura

0 0

Esteban Catalán (Santiago, Chile, 1984). En 2014 publicó el libro de cuentos Eslovenia (Editorial Montacerdos). En 2016 fue becado para cursar un MFA en Creative Writing en la Universidad de Nueva York. Ha sido incluido en antologías como 20/40: Narradores latinoamericanos menores de 40 en Estados Unidos. En 2017 publicará la novela Fuego y querosene, premiada con el Fondo de Creación del Consejo de la Cultura y las Artes.

En Cuentos Ciudadanos los dejamos con el relato «Cuento de Geraldine», parte del libro Eslovenia.

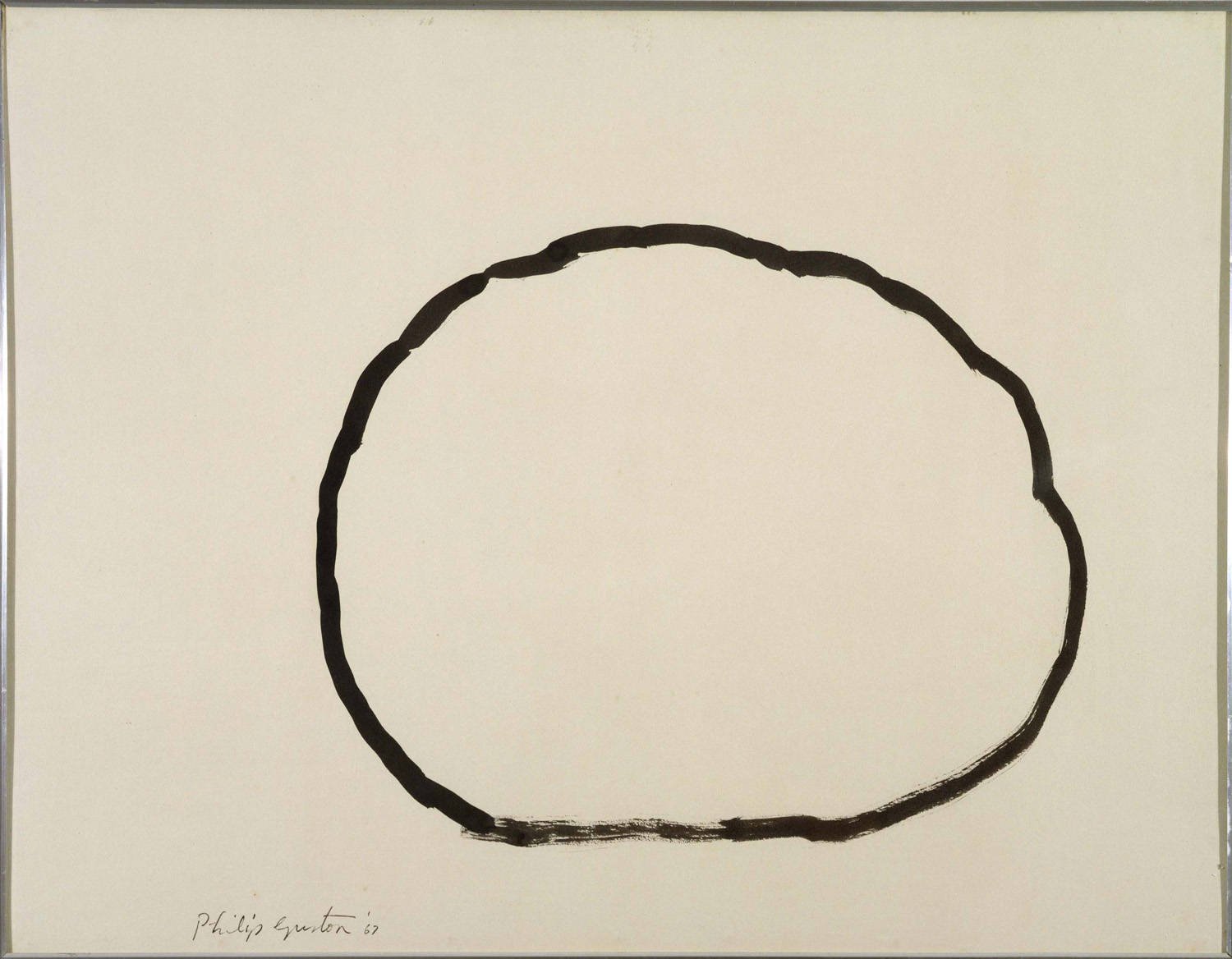

Imagen: «Untitled, 1967» de Philip Guston

CUENTO DE GERALDINE

Conocí a Geraldine cuando éramos meseros en fiestas que organizaban en mansiones del barrio alto. Teníamos que servir, pero nos reíamos, nos tomábamos el vino y nos comíamos los canapés. Nos metíamos a piezas matrimoniales para probarnos la ropa. Ella apuntaba con la boca los sombreros o las bufandas que le parecían bonitos y yo se los alcanzaba.

Nos probamos mucha ropa de otra gente. Le pedí pololeo y dejamos el trabajo.

Aprendí algunas cosas que se podían decir con las manos. Geraldine llevaba una libretita y anotaba algunas cosas que quería decir. Escribía y me sacaba la lengua o hacía muecas para que no me aburriera. Cuando la iba a buscar al instituto, miraba al suelo hasta que ella estaba suficientemente cerca. Después íbamos de la mano y yo miraba a los que la miraban a ella.

También empecé a estudiar en la noche después de conocerla. Llegaba a la casa a eso de las doce. Geraldine se arrancaba y me esperaba en la esquina de nuestras dos calles. Yo me enojaba con ella porque estaba parada ahí tan tarde.

Ella tenía un letrerito que decía: Prefiero estar contigo.

–Es tarde, Gera, hace frío –decía yo y ella se ponía a escribir otra cosa en la libretita.

A veces comprábamos papas fritas en una bolsa grande y luego volvíamos. Nuestros turnos no coincidían casi nunca. Geraldine empezó a trabajar en una pizzería haciendo las masas. Una vez la fui a buscar a la salida del local, pero empezó a reírse muy fuerte, unos ataques de risa que le daban a veces. Yo le hacía señas con las manos, pero no me escribía nada. Después le pregunté qué le pasaba y me escribió: Risa. ¿A ti no te da risa a veces? Sí, pero explico por qué me da risa. Me hizo el gesto que me callara con las manos, otro de aburrida. La libretita era desechada en esos casos.

Una vez cerré muy tarde mi caja, cuando habíamos quedado de comer papas a la salida. Llegué al paradero cuando era de noche y ya había cerrado el local.

La Geraldine estaba ahí. Tenía un dibujo en donde salía ella y una carita triste.

–Gera –le dije–. Me salió algo en el trabajo. Tuve que quedarme en la caja.

Hizo otro dibujo: yo en la caja sonriéndole a la cajera del lado. Había ido una vez a mi trabajo y según ella le había sonreído a la cajera. No era verdad. A mí no me gustaba la cajera del lado, aunque a veces hablábamos. Eso le dije: lo único que hacemos es hablar. Y se enojó y empezó a anotar cosas en la libretita y no me mostró nada.

Apretó los labios y miró hacia arriba. Eso quería decir que yo le hablara. Que le dijera que no era así. Yo le empecé a escribir cosas. Me intenté dibujar enojado en la caja, pero yo dibujaba mal.

***

A mí Geraldine no me producía celos, porque no tenía fuerzas para tener celos. Todo lo de nosotros era un esfuerzo doble. Nos veíamos una vez al día durante la semana y era a las doce de la noche. Estábamos juntos un rato en esa plaza y después nos íbamos caminando a su casa para aprovechar ese tramo desde donde me dejaba la micro. Eran veinte minutos más para estar juntos. En el trabajo no había tanto problema, pero después venían las clases nocturnas y no sabía nada de matemáticas. Tenía que hacer álgebra y cálculo. ¿Sabes lo difícil que es hacer álgebra y cálculo, Geraldine? Geraldine negaba con la cabeza y dibujaba una calculadora. Ella disfrutaba con esas cosas, se ofrecía a hacer mis tareas. No, no es tan fácil, decía yo. Tienes que entenderme que a veces estoy cansado. Y ella juntaba los labios y miraba hacia arriba. Los domingos en la tarde salíamos a andar en bicicleta y me enseñaba a decir cosas con las manos. Inventábamos cosas para entendernos. Me explicó qué representaba que se tocara los codos. O que apretara los labios dos veces, como cuando cuidábamos la casa de su hermana mayor y nos turnábamos para probarnos su ropa. A veces yo sentía desesperadamente la necesidad de emitir un sonido. No estás enamorado, me escribió ella una vez. No eres inteligente. Pero eres grande y útil.

***

Durante ese verano las cosas empezaron a ir mal porque Geraldine empezó a hacer dos turnos en vez de uno y se ponía de muy mal genio. Una vez la pasé a buscar a la pizzería y estaba tirando las masas hacia arriba muy fuerte, como si las quisiera romper. La Geraldine no ganaba mucha plata y la plata que ganaba la tenía que poner en el instituto. Después del trabajo íbamos a comer papas fritas y me escribía que el día había sido malo. Mal día, escribía. ¿Por qué malo otra vez?, gesticulaba yo. Porque es siempre lo mismo, Fernando. Cuando llegaba tenía escritas muy pocas cosas en la libretita y a veces no hacía dibujos. Yo empecé a llevar una libretita de color amarillo, para que no se nos confundieran, y la dibujaba enojada, haciendo pucheros o con bigotes. No le gustaba cuando la dibujaba con bigotes. Empezaba a hacer rayas, dibujaba tres rayas onduladas en una libreta así:

Este eres tú, me escribía en la libretita.

–Pero no aparezco ahí –yo podía mover el tronco y solo ladear la cabeza para responder.

Y ella escribía: Ya te fuiste. Saliste apurado. No estás, Fernando.

En marzo nos tomamos una semana y salimos de vacaciones. Geraldine quería ir a El Tabo y yo quería ver el mar. Encontramos a una señora en la calle que nos ofreció una pieza barata y nos pusimos a caminar cerro arriba para encontrar su casa. Le conté a la señora que íbamos a estar por unos días, que estudiábamos y debíamos volver la próxima semana a Santiago. La señora le preguntó a la Geraldine si era de por acá. La Geraldine subió los hombros y miró para arriba, como si no supiera de dónde era. La señora la miró sin entender.

La Geraldine sacó la libreta y se dibujó saludando con la mano con una chupalla y un tractor. Yo me puse a reír. La señora también se rió, pero después se puso una mano en el pecho.

–Es mudita –dijo–. No me había dado cuenta.

–Es una agricultora, señora –dije yo y apunté el dibujo. Y tomé los bolsos y me fui subiendo sin saber dónde quedaba la casa que íbamos a arrendar.

***

La señora nos ofreció desayuno y almuerzo gratis, pero yo le dije que no. La Geraldine no me escribió nada, ni me puso caras. La pieza tenía una radio antigua que sintonizaba dos estaciones locales, una de boleros y otra de cumbia. Nos quedábamos en la pieza por mucho rato en la mañana, hasta que sentía que la señora salía con un portazo y la Geraldine arqueaba las cejas, preguntándome. Cerrábamos las cortinas y nos sacábamos la ropa. La Geraldine me ponía un dedo en la boca.

Al cuarto día se nos rompió un condón y nos dimos cuenta mucho después. Nos quedamos dormidos abrazados y cuando me desperté ya era de noche. La Geraldine me estaba dando golpecitos en el pecho. Tenía los ojos muy abiertos y movía la cabeza hacia abajo, porque el semen se había desparramado por las piernas, una pequeña hilera blancuzca, seca. Revisé el condón y vi que se había roto arriba.

La radio seguía prendida y las ventanas estaban abiertas.

Tenemos que comprar algo para que no pase nada. ¿Vale, Geraldine? Acompáñame a comprar algo. Geraldine negó con la cabeza. Empezó a mover las dos manos hacia fuera, como si sacara humo de la pieza. Voy y vuelvo, Gera, no me voy a demorar nada. Te quiero, le dije y le di un beso en la frente. Salí sin bañarme a comprar a la farmacia. Había visto una entre los locales de videos: quizá fueran dos. Me tenía que ir corriendo. No sabía si había alguna micro. Cerré la puerta de un portazo y salí.

El encargado me dijo que le quedaba una caja de pastillas de emergencia. Dos pastillas que valían ocho mil pesos. Ocho mil pesos es mucho, dije. Le pregunté por otra opción. Me dijo que había otras pastillas, más chicas, que hacían lo mismo. Eran casi cuarenta pastillas y se tomaban con pocas horas de diferencia. No me gustó imaginar a la Gera tomando muchas pastillas. Le pasé los ocho mil pesos y me fui a la casa rápido con la caja en las manos.

No me demoré mucho, pero la Geraldine me estaba esperando vestida y con un moño alto en la cabeza. Anuncié que tenía las pastillas. Ella asintió con la cabeza desordenadamente. Le dije que había que tomarse una ahora y otra mañana al almuerzo. Ella me hizo una seña con las manos. Tomó la libretita y trató de escribir, pero le empezaron a temblar las manos. Se le cayó el plumón. Yo se lo recogí y le dije que se calmara. Que no iba a pasar nada. Íbamos a hacer esto juntos. No va a pasar nada que no quieras, dije.

Empezó a mover la cabeza. Se puso a negar con la cabeza. Se tocaba el pecho con las dos manos. Me quería. Yo también te quiero, Gera, dije moviendo los labios despacio, lo más despacio que pude. No pasa nada. Te voy a traer un vaso con agua para que tomes la pastilla.

El pelo de la Geraldine era largo y liso, me acuerdo, podía girarlo, como ese día, y golpear la cara de alguien. Hacia los lados, moviendo la cabeza como un animal trágico que no existía. Para, Gera, le dije y la abracé. Me soltó las manos y empezó a hacer un dibujo en la libretita.

Era así:

–No entiendo –dije–. ¿Son las pastillas? No te las tienes que tomar. No hay pastillas si no quieres.

Negó con la cabeza. Me apretó los puños en el pecho mientras se le humedecían los ojos. Me empezó a señalar con los dedos cuando anunciaban otro bolero más en la radio. Yo, le dije. Sí, me dijo con la cabeza. Era yo y ella y había un punto entre nosotros. Un niño, un niño, le dije, quieres tener un niño.

Geraldine gritó. Fue un sonido gutural, extraño. Me asusté. Volvió a negar con la cabeza. Miré hacia un rincón de la pieza y me vi con una urgencia que nunca había sentido, con urgencia de resolver algo, algo importante. Eres grande y útil.

–Bailemos –le dije–. ¿Quieres bailar conmigo?

Se llevó los dedos a la boca, como si se echara una pastilla. Tenía los ojos chicos y rojos. Tomó otra vez la libreta y volvió a dibujar. Era algo así:

Me miró, tratando de controlar el temblor en su cara. ¿Entendía? ¿Podía entender ahora?

–No te entiendo, Gera –le mentí–. Discúlpame.

Tenía las mejillas húmedas y le sonaba la nariz. El bolero seguía. Bailemos, le dije. Me miró hacia arriba y me apretó los hombros con las manos. Vamos a bailar ahora. Dame la mano fuerte. Eso es. Ahora dame la otra mano. Deja que te lleve.

Cuentos Ciudadanos

Hazte socio 👍

Con tu donación aportas a la sostenibilidad económica y existencia de este medio.

Elige cómo quieres aportar a la existencia y financiamiento colectivo de este medio!