BUFÉ. Del porqué voy al peluquero y otras hierbas afines.

“Nuestro ciudadano es triste” / Por Humberto Giannini

Habitualmente es los sábados en la mañana. Después de dejar que el apestamiento acumulado en la semana se lave un poco, hago los preparativos para esta experiencia que desde hace un tiempo se ha transformado en la mayor atracción de mi apagada vida.

Luego de dejar a mi hija al cuidado de sus tías – una pareja de treinteañeras que vive en el departamento del tercer piso-, me dejo caer hacia el centro de la ciudad. Ya que los temas de casa están resueltos, elijo la opción más arriesgada para la ruta de ida: la Diagonal que une la Universidad de Concepción con el Palacio de Tribunales, para luego deambular sobre la acera de la calle O´Higgins, pasar frente a la Plaza de Armas y terminar sumergiéndome en el sesentero edificio contiguo al hotel Araucano, devenido en dinosaurio arquitectónico del centro de la ciudad. En las escuetas seis cuadras que recorro, experimento mareos, silenciosamente puteo contra todo lo que veo y una vez que llego a la peluquería, el semblante semi radiante con que me embestí antes de salir ya se ha transformado en un sobre todo opaco. No es casualidad que llegue tarareando la canción de Congreso que dice “hay hermano que sufres como un animal, esta vida es un traje que nos queda mal” antes de sentarme en el sillón y esperar mi turno mirando a los contertulios reflejados en sus propios espejos.

¿Cómo es posible que una ciudad pueda concentrar tanta histeria, clasismo, arribismo, hipocresía y tenues, muy tenues destellos de belleza en escasos seiscientos metros? Junto con eso, ¿qué fatal pecado he cometido para merecer este concentrado cocktail sociológico un sábado a mediodía?

Sumido en mi existencialismo de peluquería, llega el momento más esperado de la experiencia, aquel en que la Asistente -luego de barrer del piso aquellos mechones que se separaron de su dueño rumbo al nuca más- me dice con una voz suave que mi filtro neurológico transforma en un tono más bien sensual: “pase a lavarse el pelito…” Mi ansiedad hace que me pare enérgicamente del asiento, camine hacia el fondo del local, torpemente me quite el exceso de ropa y me deje caer, expectante, en el sillín de lavado. Naturalmente, los deseos me traicionan e inmediatamente llega a mis oídos la instrucción precisa de quien domina la situación: “tranquilo, déjeme ponerle la toalla primero…” Posiblemente, a raíz de la intimidad del espacio, la frase anterior la siento ya no sensual, sino francamente erótica, y me dejo gobernar con una leva sonrisa.

Terminado el ritual de preparación, cuando el agua tibia toma contacto con mi cabeza y comienzan a deslizarse suavemente sus dedos entre mis cabellos, la experiencia se transforma en una mixtura de masaje tántrico y flash back Freudiano. El sueño de que el lavado termine en algo más privado se mezcla con las imágenes guardadas en el cofre del inconsciente. Me veo sentado en la vieja tina de mi casa, mientras las mujeres que me criaron sacaban lentamente de una gran olla tazones con agua caliente y me la dejaban caer desde la cabeza hacia el resto del cuerpo. Recuerdo aquello como una de las sensaciones más sobre cogedoras de mi niñez e, inevitablemente, caigo… Los ojos cerrados, la mente en el mundo abisal de los recuerdos y la baba colgando de un pliegue de la boca, cuando llega el nuevo mensaje, ahora en un tono más bien de institutriz: “ Ya, está listo. Párese!”.

Entre el lavadero y el sillón del peluquero sólo hay molestia por lo efímero de la experiencia, por la sed de más, de querer que el sueño siga, incómodo de que me hayan despertado violentamente sin posibilidad de pedir clemencia.

Lo que sigue, es de una trivialidad bestial: “te corto como siempre?”, “cómo le irá al Conce hoy?”, los pelambres que lo impregnan todo y, lo que no puede faltar, aquel antiguo cliente que pasó a mejor vida sumido en el alcohol después que la mujer lo había dejado. Mientras tanto –vistiendo esa capa cerrada herméticamente al cuello que me transforma en un ser absolutamente patético- veo como mis cada vez más blancos mechones se alejan hacia el nunca más. También, cuando el ángulo me lo permite, disparo miradas enjuiciadoras a la asistente, quien, naturalmente, flota por el local blindada de todo.

Por razones absolutamente entendibles, el camino de retoro la hago por la calle Cochrane, más callada, tranquila. Lo haría por el Parque Ecuador, pero queda más lejos y el temor a caer en un pozo aún más profundo me hace olvidar esa opción. En algún instante del camino compro agua mineral y después del primero sorbo, exploso. Miro a los transeúntes, “recorro imaginativamente sus rostros, sus actitudes” y termino mi recorrido imaginando a alguien “preguntándose tal vez quien era aquel joven que lloraba en silencio… un joven que no tenía nada, pero que estaba recobrando la voluntad y el valor y que sabía que aun iba a vivir un tiempo más”.

Por Humberto Giannini

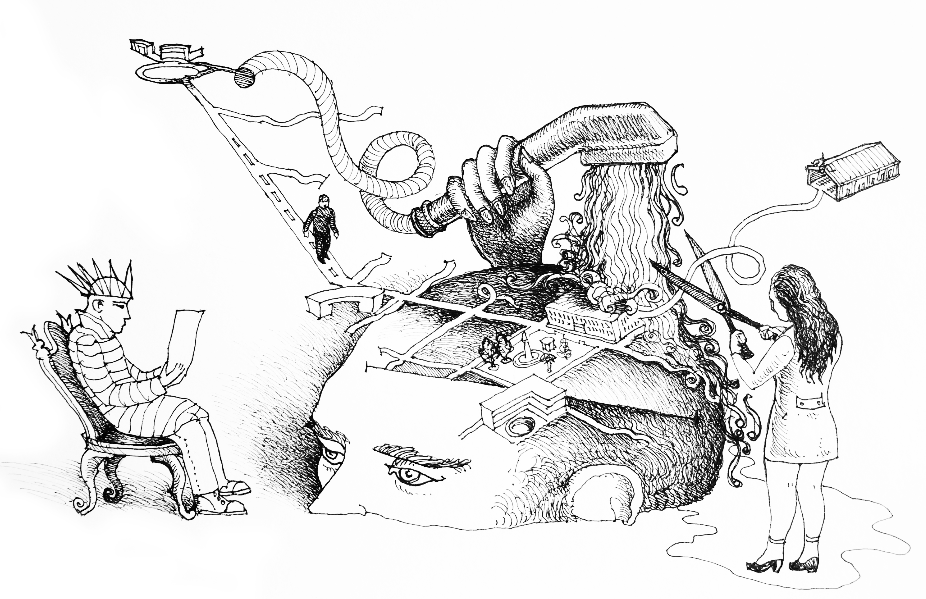

ILUSTRACIÓN: Jorge Zambrano

BUFÉ / Magazine de Cultura, Concepción

Hazte socio 👍

Con tu donación aportas a la sostenibilidad económica y existencia de este medio.

Elige cómo quieres aportar a la existencia y financiamiento colectivo de este medio!