Por Carlos Gutiérrez P.

Cada elección en América Latina trae consigo un manto de dudas sobre su transparencia, pero sobre todo por el significado que en ella trasunta el código democrático. En este sentido el reciente proceso presidencial en Ecuador no se aleja de esta realidad.

Este es un país muy importante para el dominio estadounidense debido a su posición geográfica fronteriza con Colombia y Perú, además de su proyección oceánica. Tiene un gobierno de derecha que ha sido muy complaciente en su relación con la Casa Blanca, traspasando territorio para una instalación militar que rastree la plataforma marítima, privilegiando el uso de las fuerzas armadas para combatir el crimen organizado a las cuales entrena y orienta fuerzas del Comando Sur.

La transparencia democrática de un evento electoral no se mide solo en el momento del conteo de votos, sino en el conjunto del proceso, para que garantice las condiciones de competitividad para todos/as los/las postulantes.

La candidata opositora, Luisa González, denunció firmemente un fraude, el que venía anunciando con antelación, por lo tanto, no estuvo sujeto a un resultado conocido, que es lo que sucede en la mayoría de los fraudes electorales.

Denunció irregularidades como que el candidato Noboa hizo campaña mientras ejercía el rol de Presidente, sin pedir licencia, lo que está prohibido por las leyes del país. Impuso el estado de sitio decretado un día antes de los comicios en casi un tercio de las provincias (siete en total), que representan al 60 % de la población, con una duración de dos meses, por lo tanto, prohibiendo protestas o manifestaciones.

Semanas antes anunció un contrato con la empresa de seguridad privada internacional, Blackwater, para trabajar con el gobierno en temas de seguridad interna en su lucha contra el narcotráfico, que fue el gran tema de la campaña electoral. Debemos recordar que esta empresa tiene denuncias graves en su contra por violación de derechos humanos en países donde ha actuado, y que tiene estrechos lazos con el gobierno estadounidense.

El día de las votaciones se prohibió el uso de los celulares en los recintos de votación, lo que impidió el registro gráfico de posibles irregularidades. Fue la primera vez que se tomó una medida como esta. Se realizaron cambios de ubicación de centros electorales a última hora y la aparición de actas sin firma. También se suspendió el voto para los ecuatorianos residentes en Venezuela y las dificultades para observadores internacionales y prensa extranjera para ingresar al país y poder cubrir el evento electoral.

También fue notoria la presencia de militares con rostro cubierto emplazados en las tarimas de las autoridades electorales, algo poco atractivo para quien quisiera realizar un cuestionamiento público del proceso.

El resultado final, según el Centro Nacional Electoral, fue de un 55,6 % para el candidato Noboa y un 44,4 % para la opositora González. Un resultado mucho más amplio de lo que vaticinaban las encuestas. En la primera vuelta los resultados habían sido de 44,2 % y 44 % respectivamente. La diferencia en absolutos fue de un crecimiento de 1.342.896 para Noboa y de 172.287 para González.

Este resultado de por sí es extraño, ya que, para la segunda vuelta, la candidata González había recibido el apoyo de por lo menos dos candidaturas que habían obtenido el tercer y cuarto lugar, con alrededor de 800.000 votos. Si bien es cierto que los votos no son transferibles en forma automática, un crecimiento tan bajo para la segunda y definitiva vuelta efectivamente es sospechoso.

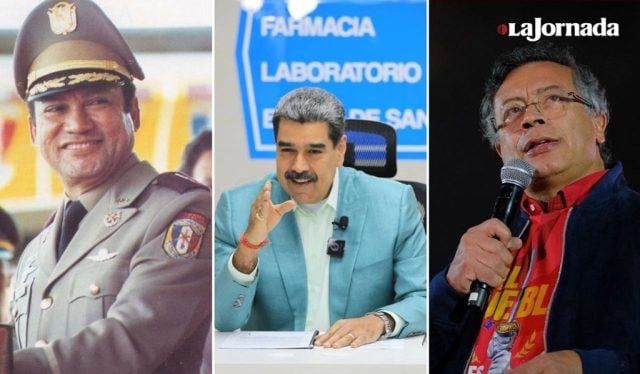

Las respuestas desde la región no se dejaron esperar. El Presidente Petro de Colombia puso en duda los resultados y ofreció asilo a los opositores perseguidos, denunciando que estarían en una “lista negra”, así como la detención de observadores colombianos que estaban entregando informes preocupantes sobre el proceso.

La presidenta de México, criticó el resultado aseverando que “fue muy dudoso su triunfo”, además de confirmar que no reanudará relaciones diplomáticas mientras Noboa sea el presidente. Es bueno recordar que este presidente violó una norma diplomática esencial al asaltar la embajada mexicana para detener a un solicitante de asilo político (5 de abril de 2024).

Los propios observadores de la OEA afirmaron que hubo una situación con la tinta de las papeletas que generó confusión en la interpretación del voto, y en algunos casos derivó en su anulación.

A este rechazo se sumaron Venezuela, Nicaragua y Cuba. Por la otra parte, Argentina, Perú, Paraguay, Brasil y Chile se sumaron rápidamente a reconocer el triunfo. Como suele suceder, la tendencia mayoritaria es un alineamiento ideológico entre gobiernos, con las excepciones habituales en cada ocasión.

Pero también es notable, en el caso de gobiernos progresistas, la diferencia política en el tratamiento de elecciones recientes, donde han existido dudas razonables sobre la impecabilidad del proceso electoral, Venezuela y Ecuador. El caso más llamativo lo ofrece la postura del gobierno chileno. Con extremada prontitud condenó a Venezuela como fraude, y con la misma celeridad celebró el triunfo de Noboa, que tiene pocas credenciales democráticas en el ejercicio del poder presidencial.

Parece ser que los tan mencionados valores universales que dice defender el presidente Boric, tienen en realidad raseros distintos al momento de ser evaluados concretamente.

Las “lecciones” del momento

Al mismo tiempo, están siendo semanas de intensas “lecciones” sobre lo que se está constituyendo como un renovado ímpetu estadounidense sobre nuestros países y las variadas formas de reacción que esta genera, que de una u otra forma son una aproximación a lo que podría ser el escenario de reacomodos geopolíticos.

Desde la elección de Donald Trump en Estados Unidos, nuestra región se ha visto impactada por políticas de deportaciones masivas, sin consideraciones con las contrapartes nacionales respectivas; las amenazas explícitas sobre la soberanía del Canal de Panamá; las acciones militares en la frontera con México a propósito de la lucha contra el crimen organizado; la imposición unilateral y arbitraria de aranceles a productos exportados a Estados Unidos.

- Lección N° 1: el comercio es para privilegiar los intereses de Estados Unidos.

Con la imposición de aranceles para todos nuestros países, se busca supuestamente corregir un “daño” que le generamos a la economía estadounidense. Ese relato falaz solo esconde el interés por diseñar un nuevo sistema internacional de comercio favoreciendo solo los intereses propios.

Para esto, no trepida en saltarse todas las instancias orgánicas que correspondan y que regulan el sistema internacional, en este caso la Organización Mundial de Comercio de la cual es parte.

Lo mismo pasa con los Tratados de Libre Comercio. En nuestra región México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Colombia, Perú y Chile tienen TLC con Estados Unidos, que supuestamente tienen como objetivo promover el comercio y la inversión, eliminando aranceles y otras barreras comerciales.

El 14 de abril, en un reportaje del Washington Post se afirma que las condiciones para una renegociación de los aranceles con Estados Unidos pasan por mayores compras de gas, menores aranceles sobre los productos fabricados en Estados Unidos y recortes de impuestos para los gigantes tecnológicos.

El día 9 de abril, en una intervención pública, Trump dijo que muchos países “le besan el trasero” y suplican negociar los aranceles. Ya hemos visto desfilar por la Casa Blanca a varias delegaciones que han aceptado este modelo de negociación.

¿Le habrán besado el trasero al arrogante e impertinente presidente?

- Lección N° 2: Este continente es su espacio vital

Como tal, no es permitido que ampliemos los horizontes en distintos niveles con países fuera de la región. Hoy día los peligros para el relato estadounidense son Rusia, Irán y especialmente China, poco importando si estas relaciones son provechosas para nuestros pueblos.

Como lo dijo el presidente Trump en una entrevista el día 16 de abril dando un ultimátum a nuestros países, que deben elegir entre Estados Unidos y China.

El primer efecto ya se vivió en Panamá. El Memorándum de Entendimiento sobre la construcción conjunta de la Franja y la Ruta es del año 2017, que ha significado inversiones sustanciales, cooperación en comercio, infraestructura, finanzas y asistencia con efectos en un desarrollo acelerado, obteniendo logros con beneficios tangibles para los panameños.

Mulino insistió que los chinos no son un problema en Panamá. Pero, aun así, suspendió su participación en el proyecto de la Franja y la Ruta, además de reactivar los ejercicios militares y frenar la migración y la influencia china.

Además, extrañamente, la Procuraduría General de Panamá ha iniciado una investigación a Panama Ports Company, empresa honkonesa propietaria de los puertos de Balboa y San Cristóbal, por presunta comisión de delito contra el fisco.

- Lección N° 3: Nosotros somos su patio trasero

En este patio está todo permitido con el objeto de garantizar la seguridad del país del norte. En su momento fueron las dictaduras, violaciones a los derechos humanos e invasiones.

Hoy, es la promoción de la deportación de criminales, migrantes y podrían ser otros grupos humanos que les molesten.

Por ahora, para eso tiene al presidente salvadoreño, Bukele, quien planea duplicar el tamaño del Centro de Confinamiento de Terroristas (CECOT) para albergar a criminales deportados de Estados Unidos. Actualmente tiene una capacidad de 40.000 personas y se aspira llegar a 80.000.

- Lección N° 4: Los puntos estratégicos del continente les pertenecen

El Secretario de Defensa estuvo de visita entre el 7 y 9 de abril en Panamá, y afirmó que su país está recuperando el control del Canal, donde China tuvo demasiada influencia. En la conferencia de prensa aseguró que se ampliará la presencia militar estadounidense para garantizar la soberanía del Canal y que, en base al nuevo acuerdo bilateral, los buques militares y de suministro tendrían paso prioritario sin costo alguno por el Canal.

Además, se reactivarían ejercicios militares como Panamax 2026, el entrenamiento conjunto en operaciones en la selva, educación profesional y desarrollo de capacidades de las fuerzas de seguridad panameñas.

El presidente panameño, José Mulino, en una entrevista al canal local Telemetro confesó que tanto a Marco Rubio como Pete Hegseth les solicitó evidencias de cómo China controla el Canal. Ninguno de los altos funcionarios dio pruebas de sus aseveraciones, y en cambio el Secretario de Defensa le reconoció que “es más percepción que realidad”.

Algo parecido sucede en la frontera con México, que ha sido objeto de tensión y militarización, amenazando veladamente que fuerzas estadounidenses podrían intervenir en ese país para el control del crimen organizado.

Se parece mucho a la política de mediados del siglo XIX que significó arrebatarle importantes territorios al estado mexicano.

Según el jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, general David Allvin, sus tripulaciones han volado más de 570 horas en misiones de observación en la frontera con México, con aviones de reconocimiento y vehículos aéreos no tripulados, en la lucha contra el narcotráfico y la inmigración ilegal.

Es un nuevo momento crucial para nuestros países, en que aprendiendo de las lecciones históricas que nos han dejado las intensas relaciones con Estados Unidos en nuestra vida independiente, hagamos las elecciones atinadas en beneficio de nuestros pueblos, que ante los peligros contemporáneos pasan por la cooperación, el multilateralismo, la integración y la soberanía.

Que el determinismo geográfico de un territorio-continente sobre el cual Estados Unidos cree tener un destino manifiesto no nos siga atando a un determinismo político de sumisión. Hoy es necesario mirar más allá de nuestro continente, para también aprender lecciones sobre integridad y desarrollo.

Por Carlos Gutiérrez P.

Carta Geopolítica 41, 22/04/2025

Las expresiones emitidas en esta sección son de exclusiva responsabilidad de su autor(a) y no representan necesariamente las opiniones de El Ciudadano.