«Juan Bravo o Juan Millacura: La historia no contada del niño mapuche que fue francotirador en la Covadonga

La versión de la Armada de Chile

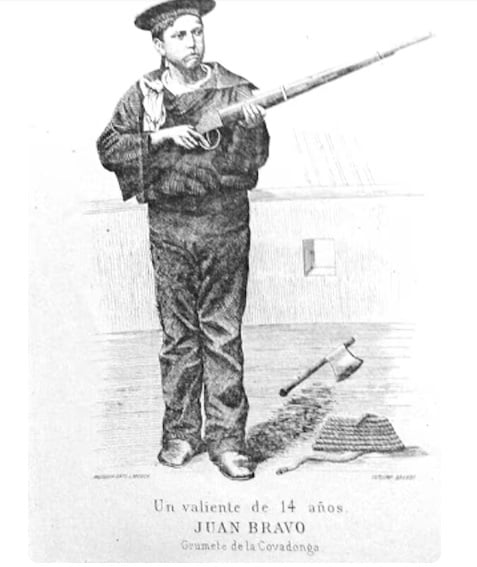

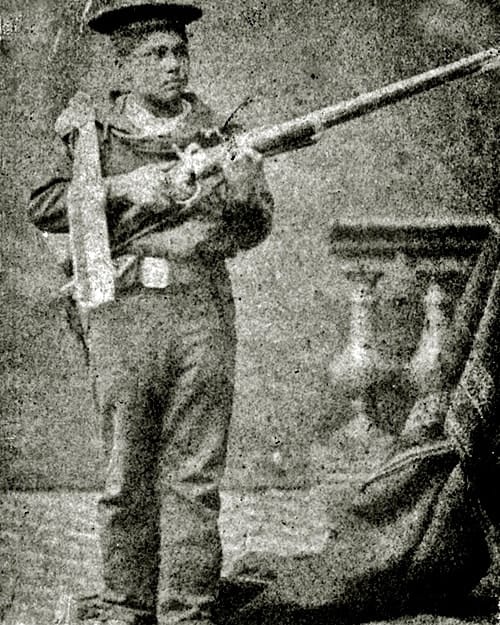

La Armada celebra a Juan Bravo como un héroe en el Combate Naval de Punta Gruesa (1879), donde habría abatido a 16 peruanos desde el mástil de la Covadonga. Sin embargo, su identidad mapuche —nacido como Juan Millacura en Llico, Arauco— fue borrada bajo el apellido «Bravo», ya sea por prejuicios raciales o conveniencia burocrática.

De acuerdo a su versión, la institución pierde su rastro después de la guerra, pero en 2025 lo reivindica como símbolo patriótico, omitiendo el conflicto bélico que lo rodea desde el Estado chileno en el territorio mapuche.

La vida de Millacura coincidió con la «Pacificación de la Araucanía» (1860-1881), una campaña militar que, según investigaciones de AIDMapuche, causó entre 50,000 y 70,000 muertes mapuche por acción directa del Ejército chileno. Estas masacres violaron el Tratado de Tapihue (1825), donde Chile reconocía la autonomía mapuche al sur del Biobío. Para 1879, año de la guerra del salitre, Arauco ya presentaba devastación: desplazamientos, secuestros y asesinatos.

El enigma de Juan Millacura

¿Por qué un niño mapuche huiría a enrolarse en la Armada? Las hipótesis apuntan a la supervivencia: escapar de la violencia estatal o del reclutamiento forzoso. Su edad también es controvertida: la Armada afirma que tenía 16 años en 1879, pero referencias históricas lo describen de «14 años», lo que sugiere inconsistencias en los registros, sin embargo, la fecha de nacimiento que se estima, es de 1865, en el sector Llico, de Arauco.

Un 02 de octubre de 1897 , un «Juan Segundo Millacura» aparece casándose en la iglesia San José de Antofagasta. ¿Era el mismo? La coincidencia de nombres y su origen mapuche abren la posibilidad de que, tras la guerra, se haya quedado en el norte —zona de explotación minera y migración forzada. La falta de descendencia registrada refuerza el silencio histórico sobre su destino.

Su cónyuge fue Clariza Araya (Hija de Bartola Montenegro y Teodoro Araya). Su padre, Juan Millacura (Posiblemente Juan Manuel Millacura) y su madre, Rafaela Delgado.

La doble narrativa

Mientras la Armada glorifica a «Juan Bravo», la historia mapuche ve en Millacura un símbolo de la asimilación. Su caso ejemplifica cómo el Estado chileno borró identidades para construir una narrativa nacional homogénea.

La paradoja es cruel: un niño celebrado por matar «enemigos extranjeros», mientras su pueblo era avasallado por el propio Estado al cual estaba sirviendo.

Hoy, la negación estatal de crímenes como la Pacificación contrasta con demandas mapuche por reparación. El informe de Hernán Curiñir recuerda que estas violaciones son «crímenes de lesa humanidad» sin justicia. La historia de Millacura/Bravo no es una anomalía, sino parte de un sistema que aún privilegia el relato colonial sobre la memoria indígena.

La pregunta no es solo qué pasó con Juan Millacura, sino por qué su historia se fragmentó. Su vida encapsula la tensión entre la historia oficial y la marginalizada: un niño convertido en arma de propaganda, cuyo origen se ocultó para servir a un proyecto nacional que negaba su identidad.