Los pactos olvidados: Cuando Chile reconoció a la Nación Mapuche y luego la invadió

En el marco de las Fiestas Patrias, una celebración que conmemora la independencia de Chile, un minidocumental de @conociendo.cl Recreado con I.A. por WroKeN, da cuenta de los primeros hechos de independencia de la llamada República y entre medio, se hace referencia a la independencia mapuche al sur del Biobío. ¿Por qué? La respuesta a esa interrogante revela una historia de reconocimiento, alianzas y una traición posterior que marca hasta hoy la relación del Estado con el pueblo mapuche.

Ver: 18 Septiembre 1810 – Mini Documental

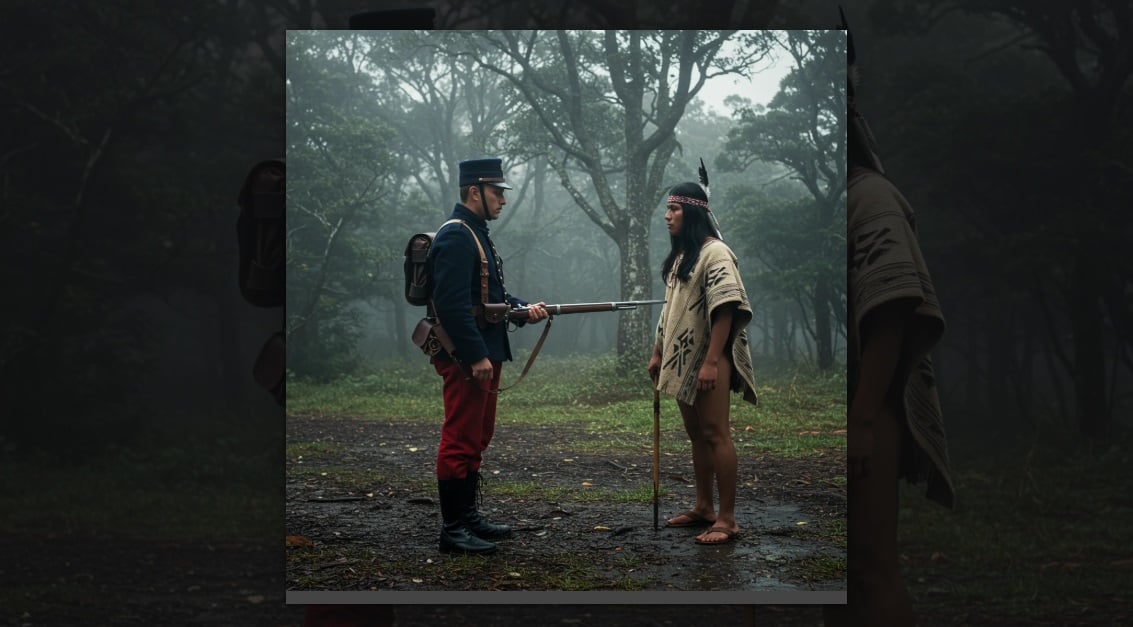

Un capítulo de la historia escrito con eufemismo y sangre

El portal web Conociendo.cl almacena un Podcast: Pacificación de la Araucanía o ¿Genocidio Mapuche?, señalando: “La historia de Chile tiene un capítulo escrito con eufemismos y sangre: la mal llamada «Pacificación de la Araucanía». Este artículo se sumerge en los detalles de este proceso (1861-1883), desmantelando el relato oficial para revelar una compleja operación de conquista militar, despojo legal y colonización forzosa que redefinió el destino del Estado chileno y del pueblo Mapuche, dejando un legado de conflicto que perdura hasta hoy”.

La historia silenciada

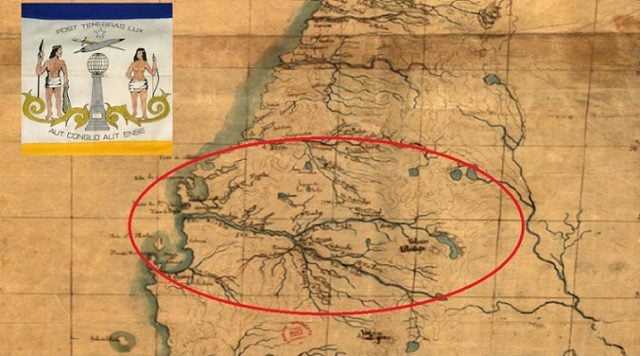

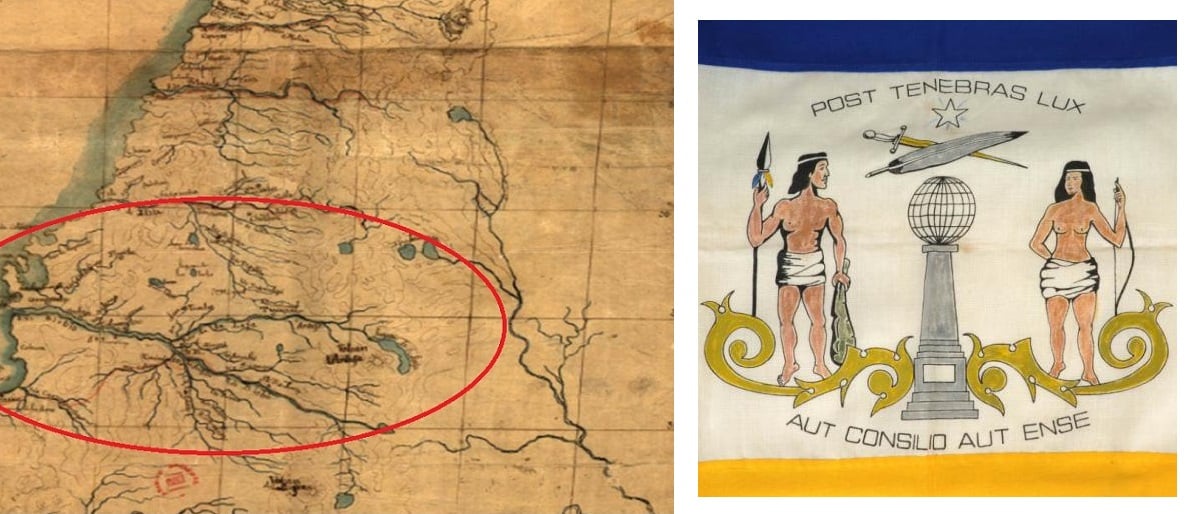

Los llamados “primeros padres de la patria” no ignoraban la existencia de una nación soberana al sur. Prueba de ello es que el primer Escudo Nacional, instaurado por José Miguel Carrera en 1812, tenía como figuras centrales a una pareja de mapuche. Según historiadores analistas como Gastón Soublette, esto no fue un accidente, sino una declaración de principios: la nueva república se fundaba simbólicamente en el valor y la nobleza de Arauco, reconociéndolos como parte esencial de una identidad chilena emergente que buscaba distanciarse de Europa.

Ver también / El primer escudo de Chile fue un homenaje al Pueblo Mapuche y su resistencia a la invasión del imperio español

Este reconocimiento se materializó de manera explícita y oficial bajo el gobierno de Bernardo O’Higgins. En un documento público del 13 de marzo de 1819, el Director Supremo se dirigió a los “Araucanos, cuncos, huilliches y todas las tribus indígenas australes” no como súbditos, sino como pares. Les habló como “el jefe de un pueblo libre y soberano, que reconoce vuestra independencia”, proponiendo una alianza entre Estados, un muro inexpugnable de libertad frente al mundo.

Te puede interesar / Archivos desclasificados de Wallmapu: La carta oficial de Bernardo O”Higgins Riquelme de 1819

La voluntad de O’Higgins se concretó jurídicamente unos años después con el Parlamento de Tapihue en 1825. Firmado por el coronel Pedro Barnechea en representación del presidente de la época, Ramón Freire. Este tratado reconocía formalmente la jurisdicción autonómica mapuche al sur del río Biobío. El documento establecía una frontera clara y un trato de nación a nación, un pacto solemne que sellaba una coexistencia pacífica basada en el respeto mutuo.

Relacionado / El Parlamento de Tapihue: El tratado que el Estado chileno violó con la ocupación bélica “Pacificación de la Araucanía”

Sin embargo, este periodo de reconocimiento y diplomacia duró solo algunas décadas. A partir de la segunda mitad del siglo XIX, la política estatal dio un giro abrupto y violento. Influenciado por intereses económicos de potencias extranjeras, como el imperio británico ávido de tierras para la agricultura y ganadería, el Estado chileno inició una campaña de expansión territorial que ignoró por completo los tratados vigentes.

Bajo el eufemismo de “Pacificación de la Araucanía”, liderada por Cornelio Saavedra, el ejército chileno invadió el territorio mapuche de manera sanguinaria. Lo que siguió fue una masacre sistemática, un acto de despojo bélico que violó todos los acuerdos previos. Esta campaña, coordinada con acciones similares en Argentina (“Campaña del Desierto”), buscó exterminar la resistencia y arrebatar las tierras fértiles a sus legítimos dueños.

El resultado fue un genocidio y un despojo territorial de proporciones catastróficas. Tras la invasión militar materializada en 1881, más del 90% del territorio mapuche fue despojado. Las comunidades sobrevivientes fueron confinadas a “reducciones” mediante los Títulos de Merced, mientras que sus antiguas tierras eran entregadas a colonos europeos, un proceso de colonización interna que la Inspección General de Colonización e Inmigración registró meticulosamente hasta 1930.

La deuda histórica persiste. La violación del Tratado de Tapihue y la “Pacificación” no son solo eventos del pasado; son el origen de un conflicto mal llamado “ambiental” o de “enemigo interno”, que hoy se manifiesta en la marginalización, la pobreza y la lucha por la recuperación de un territorio y una autonomía que alguna vez fueron reconocidos por los propios fundadores de Chile. Cada celebración de la independencia nacional o llamadas “fiestas patrias”, está incompleta sin el reconocimiento de esta historia silenciada.