Por Miguel Ángel Rojas Pizarro

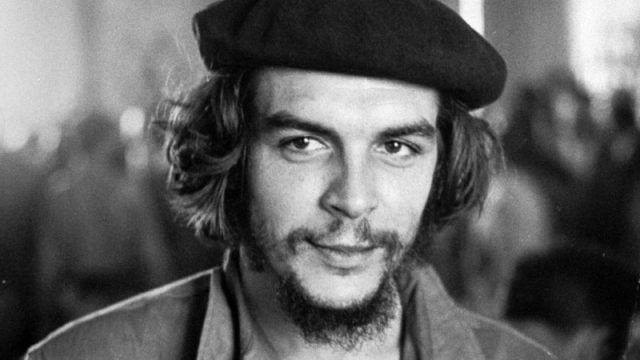

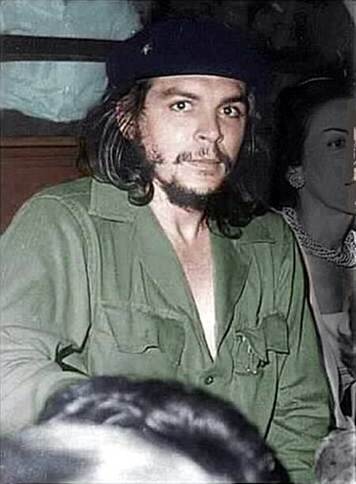

Cada 8 de octubre el calendario vuelve a estremecerse recordando el asesinato de Ernesto Guevara (el Che) en Bolivia. No es una fecha cualquiera: es el día en que la historia recordó que matar un hombre no basta para callar una idea. No importa el mensajero, sino el mensaje. En una escuela boliviana de La Higuera, el Che Guevara fue ejecutado, pero su palabra, su sueño, valores y su ética de la entrega absoluta a la libertad siguieron su viaje por los ríos del continente.

Años después, su espíritu sigue sonando en las guitarras del grupo Quilapayún, en la Cantata Santa María de Iquique (1970), esa obra que todavía nos sacude el alma. Si el Che hubiera escuchado esa canción, seguramente habría sentido que hablaba de él, de su propia lucha: Una revolución nacida no del odio, sino del amor. Amor por los niños que no conoció, por los obreros sin nombre, por las mujeres que el sistema sigue empujando al silencio, por la justicia que todavía se nos escapa entre los dedos. El Che entendió que la miseria y la enajenación son hermanas, y que pelear contra una sin enfrentar la otra es sólo cambiar de amo.

La cantata nació en el corazón de un tiempo donde el canto se volvió bandera. Era 1970, y en Chile germinaba la esperanza popular que acompañaría la llegada de la Unidad Popular y de Salvador Allende. En ese contexto, la Nueva Canción Chilena no fue solo un movimiento artístico, sino una respuesta cultural al silencio impuesto por siglos. Grupos como Quilapayún, Inti-Illimani y figuras como Víctor Jara o Violeta Parra levantaron la voz de los obreros, campesinos y estudiantes, transformando la música en conciencia. La Cantata Santa María de Iquique fue una de sus cumbres: un poema del pueblo, donde la historia y el dolor se unieron para no ser olvidados jamás.

Hoy, mientras América sigue herida por la desigualdad y el olvido, el mensaje resuena con una claridad dolorosa: No basta con el recuerdo, ni con los homenajes que se pierden entre discursos y populismo individuales en campañas políticas. Hoy, la revolución de la conciencia sigue pendiente. En el Chile de hoy y en este periodo electoral. Recordar al Che no es repetir su nombre, es preguntarnos cuánta injusticia somos capaces de tolerar antes de convertirnos en cómplices.

El Che no solo está en las camisetas ni en los muros; está en el aula donde un profesor/a enseña a pensar críticamente, en la madre que se organiza por una vida digna, en el joven que se niega a aceptar la miseria como destino.

Eduardo Galeano escribió que “la división internacional del trabajo consiste en que unos países se especializan en ganar y otros en perder”. Y América Latina ha perdido tanto: su oro, su cobre, su litio, su selva, su voz. El imperialismo no sólo saqueó nuestros recursos, sino también nuestras esperanzas. Nos enseñó a admirar al opresor y a desconfiar del hermano. Pero el Che, como Galeano, entendió que resistir también es una forma de amar.

Y mientras la Cantata Santa María de Iquique siga sonando en cada escuela, sede social y marcha popular, el Che seguirá vivo. Porque esa obra no es sólo una canción: es una herida abierta en Chile. Su letra nos recuerda a los miles de obreros salitreros que fueron asesinados por el Ejército con la aprobación de un Estado indiferente, que prefirió defender los intereses del poder antes que el hambre de su pueblo. Esa masacre fue un espejo de lo que somos y de lo que seguimos siendo: Una sociedad capaz de justificar la injusticia cuando le conviene, de mirar hacia otro lado mientras el trabajador sigue pagando el precio de la historia.

Han pasado más de cien años, y seguimos igual: los obreros siguen siendo explotados, los pueblos originarios invisibilizados, los pobres culpados de su pobreza. La Cantata no pasa de moda porque la miseria tampoco ha pasado. Mientras haya desigualdad, seguirá siendo actual; mientras haya silencio, seguirá siendo necesaria.

El Che Guevara y la Cantata Santa María de Iquique de Quilapayún comparten una misma raíz: la denuncia de la injusticia y la defensa del amor como fuerza revolucionaria. Ambos nacen del dolor del pueblo latinoamericano, de la explotación del trabajador y del olvido impuesto por los poderosos. El Che convirtió el amor por los oprimidos en acción política; Quilapayún lo transformó en arte y memoria. Por medio de su música, Quilapayún mantiene vivo ese sentimiento de amor revolucionario que el Che encarnó en su vida: un amor que no se conforma con compadecer, sino que impulsa a transformar. Mientras el Che luchó contra el imperialismo que desangraba a América, la Cantata dio voz a los obreros chilenos masacrados en Iquique, víctimas de ese mismo sistema.

No hay bala que mate una idea, ni olvido que borre una canción que nació del dolor del pueblo. Mientras exista una injusticia en América Latina, el Che vivirá. Y cada vez que alguien escuche la Cantata Santa María de Iquique y sienta un nudo en la garganta, sabrá que la historia no ha terminado. Cada 8 de octubre en América latina ilumina la misma pregunta: ¿Seguiremos sentados pensando que ya pasó, o tendremos el valor de amar con la misma intensidad con que otros se atrevieron a luchar?

Por Miguel Ángel Rojas Pizarro

Profesor de Historia y Geografía, Psicólogo Educacional y Psicopedagogo. Libre Pensador. Escritor y columnista, ha dedicado su trabajo a reflexionar sobre educación, salud mental y justicia social en Chile y América Latina, siempre con un enfoque crítico y humanizado. [email protected]

Las expresiones emitidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad de su autor(a) y no representan necesariamente las opiniones de El Ciudadano.