Comisión de Intereses Marítimos del Senado despachó en particular la moción que introduce diversas modificaciones a la ley 20.249

El 29 de abril, el canal Espacios Costeros, dedicado a la difusión y defensa de los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO), alertó que “hace momentos acaba de finalizar sesión de comisión de intereses marítimos, pesca y acuicultura del Senado”. Añadiendo: “¿Qué les parece? La bancada pesquera salmonera aprobando un proyecto de ley sobre pueblos originarios sin los pueblos originarios”.

Durante dicha sesión, la Comisión del Senado despachó en particular la moción que modifica la Ley 20.249 —más conocida como Ley Lafkenche— “con el objeto de perfeccionar su implementación”, según sus autores. Esta propuesta es liderada por los senadores Fidel Espinoza, Carlos Kuschel, Gastón Saavedra, David Sandoval y el exsenador, actual ministro, Álvaro Elizalde.

¿Qué se tramitó?

En su última sesión, la instancia, presidida por el senador David Sandoval, aprobó una serie de enmiendas: “la asignación del espacio costero marino a los pueblos originarios no impedirá el desarrollo de otros usos permitidos por las normas y regulaciones vigentes (…)”.

Además, se abordó aspectos relacionados a la administración de los ECMPO (Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios).

Al respecto, se respaldó por mayoría que “las personas, comunidades o asociaciones solo podrán participar de una solicitud (…)”. También se consignó que “en el caso de rechazo de la solicitud (…), no podrá tramitarse otra solicitud, de la misma u otra comunidad, asociación o conjunto de éstas, en el plazo de un año, desde que fuere emitido el informe negativo de uso consuetudinario de la Conadi, se hubiere rechazado el recurso de reclamación o se hubiera emitido la resolución fundada de la Subsecretaria”.

Cabe consignar, que el senador Daniel Núñez dejó constancia que, en su opinión, con estas indicaciones “se estaría eliminando el derecho a la petición, lo que es un problema, compartiendo la preocupación de la indicación”.

En otro orden, se señaló que se considerará las posturas de las organizaciones de pescadores artesanales legalmente inscritos en el Registro Artesanal, según informó la Comisión.

Asimismo, se propuso que en las solicitudes de ECMPO se indique lo que se buscar hacer en los espacios, antes de presentar el plan de administración y se aprobó que “el procedimiento que regula esta ley, deberá observar especialmente los principios de buena fe, eficiencia, eficacia y celeridad”.

Una vez que la secretaría técnica emita el respectivo informe, el proyecto estará en condiciones de ser analizado por la Sala del Senado.

Paradójicamente, durante la sesión de esta comisión sobre la modificación a esta ley, se habló del conflicto de varios actores del borde costero. Sin embargo —y esto resulta paradójico—, aunque han sido sectores de la industria salmonera los que más han generado presión, ninguno de los senadores promotores de la modificación de la ley hizo referencia a ellos.

Cabe consignar, que la consulta indígena, en el contexto legal de Chile, se basa en el Convenio 169 de la OIT, el cual establece que se debe consultar a los pueblos indígenas cada vez que se consideren medidas legislativas o administrativas que puedan afectarlos directamente.

Ver la sesión de la Comisión

La Ley 20.249 que establece la creación de los Espacios Costeros Marinos de los Pueblos Originarios (ECMPO).

La Ley Lafkenche (24.249), promulgada en 2008, se erige como un instrumento vital para la protección de los derechos consuetudinarios de los pueblos originarios en la administración de territorios marítimos.

A través de los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO), esta ley ha permitido a las comunidades indígenas preservar sus tradiciones y gestionar los recursos naturales de manera sostenible. Sin embargo, una propuesta legislativa para modificar esta normativa ha generado una intensa polémica entre legisladores y comunidades indígenas.

La presión de la industria salmonera

Desde hace meses, gremios salmoneros han desviado el debate, culpando a la Ley Lafkenche de generar incertidumbre. En marzo de 2024, Loreto Seguel, directora del Consejo del Salmón, declaró a medios sectoriales: “Respaldaremos las instancias destinadas a mejorar la ley Lafkenche (…). Nuestro propósito es lograr que la Ley Lafkenche sea más clara, evitando abusos y orientándola hacia el bien común sobre intereses particulares”.

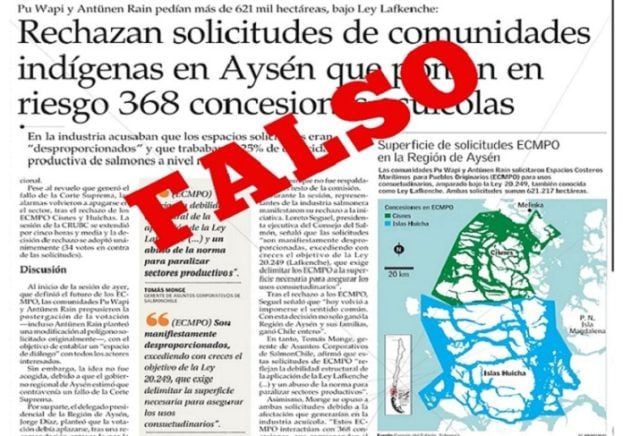

La industria acusa que esta ley ha generado conflictos e incertidumbre, presionando para que se rechacen nuevas solicitudes de ECMPOs y se establezca una moratoria en su tramitación. «La interpretación amplia de la Ley Lafkenche ha generado gran conflictividad e incertidumbre», argumenta Tomás Monge, director Territorial de SalmonChile, según destacó recientemente el portal de Salmón Chile en diciembre de 2024.

Peligros en su modificación

Especialista del Observatorio Ciudadano rechaza interpretaciones con respecto a demoras e incertidumbres. En entrevista con Mongabay Latam, Lorena Arce, señaló que “ninguna de las modificaciones propuestas son necesarias, puesto que la ley actualmente considera todos esos aspectos”. Señaló que las demoras en la tramitación de los Espacios Costeros Marinos para Pueblos Originarios (ECMPO) se deben a que “los diferentes organismos del Estado se pasan de esos plazos, especialmente CONADI”.

Arce subraya que la ley en sí no es el problema, sino su implementación, y advierte que el proyecto en curso podría abrir la puerta a cambios más profundos que afectarían a las comunidades. “Todos sabemos que un proyecto de ley nunca sale de la misma manera a como entró”, señaló, resaltando que algunas voces ya piden la derogación de la ley.

Una lectura similar ofrecen los geógrafos marinos Álvaro Montaña y Aurelia Guasch, quienes señalaron en medios especializados que “el problema radica en la aplicación deficiente de la ley por parte del Estado”. Añaden que “el Estado debe solucionar sus deficiencias y cumplir los tiempos establecidos en la Ley”. Sobre los reclamos por supuesta exclusión de otros actores, precisan que “las solicitudes de ECMPO respetan los derechos previamente constituidos sobre el mar”, y que el artículo 11 garantiza la inclusión de otros usuarios. Además, cuestionan quién define lo que es «racional» o no, defendiendo las prácticas indígenas sostenibles.

El rechazo desde las comunidades

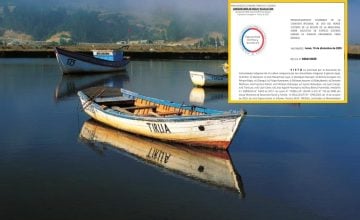

La voz de las comunidades indígenas ha sido clara. En el Congreso Lafkenche de febrero, con más de 200 representantes desde Lebu a Aysén, se advirtió que “la Ley Lafkenche nació como una forma de protección ante las vulneraciones de la Ley General de Pesca a los ecosistemas costeros”. Exigieron celeridad estatal y se manifestaron en contra de las reformas sin diálogo.

Desde Chiloé, Patricio Colivoro, werkén de la comunidad Mon Fen de Yaldad, explicó a medios en junio del 2024: “Somos promotores de esta ley; para nosotros es una oportunidad de administrar colectivamente los espacios de uso común”. Colivoro enfatizó que la Ley Lafkenche permite coordinar las actividades en torno al borde: “para nosotros es una oportunidad de administrar colectivamente los espacios que son de uso común, tanto de la pesca artesanal, las comunidades y las actividades conexas, como por ejemplo, la conectividad a través del Ministerio de Obras Públicas, las obras de las propias municipalidades, la mitilicultura y todas las actividades que se realizan en torno al borde costero, se pueden coordinar para hacer una administración colectiva”.

Asimismo, la Red de Mujeres Originarias por la Defensa del Mar, en mayo de 2024, denunció las campañas de desinformación en contra de la Ley Lafkenche. “Es importante aclarar que los ECMPO no excluyen a ningún individuo ni usuario del mar”, afirmaron, rechazando las actitudes racistas y clasistas que se han manifestado en plataformas digitales. La red subrayó que la ley busca armonizar los usos económicos con la preservación ambiental y la conservación de la biodiversidad.

Cabe consignar que el proyecto que encabeza el senador Fidel Espinoza para modificar la llamada Ley Lafkenche no es el único caso, ya que hay dos proyectos más que se impulsan desde la Cámara de Diputados, por moción parlamentaria.