Por Bernabé De Vinsenci, desde Argentina

Un paisano expatriado de su lugar de origen, el campo y la infinitud del tiempo detenido, vacas lecheras y holandesas, caballos alazanes y malevos, lobotomizado ya, contra su voluntad, por los trajines de la urbe, caseríos, barrios en crecimiento e inmuebles de dos pisos, calles de hormigón o semiasfaltadas y de tierra, polvorientas también, y esporádicos edificios, cuyo ritmo y tiempo, foráneo al tiempo campestre, en donde el reglamento es la salida y entrada del sol, sin licencias de aggiornamientos, son otros, lejanos, ciertamente distantes y obvios, acaso, extraviados en la vastísima memoria del olvido; una casa que hiede, desde muchos metros antes del umbral, de cualquier fisura de ventilación, desde la vereda, a vino económico, de cartón, y un piso de tierra, firme como contrapiso de tanto caminarlo con olor a meado de días, y ropa mal lavada, azuzando olor a jabón blanco, y azuzando además, olor a churrascos con ensaladas de tomates y orégano, albahaca; adentro, sobre paredes sin revocar de ladrillo común, almanaques de forrajerías, muchos retratos de Molina Campos, tizne, mucho tizne -las paredes parecen de un látex renegrido, una membrana a base de tizne- y un cuerpo -llamémosle Molina porque, como sus almanaques, es un paisano grotesco, de nariz y pómulos henchidos-, más cerca del deceso, de la inexorable postergación, a escasos días de la muerte, a milímetros, más vale decir, y la pronta agonía -«lo encontraron muerto en la cama», «murió súbitamente comiendo» en cualquier titular de un diario local-, su hígado explotando en cirrosis, más que cualquier ápice, minúsculo e imperceptible indicio de vida; a duras penas, el cuerpo, abandonado y viejo -son tantas las arrugas que produce el alcohol y el resecamiento de cutis- y su exilio, extendido en el suelo, él, yaciendo como poste de luz, inerte, inanimado, inmóvil, apenas gestual, e invitándonos, a nosotros, sus únicas visitas asiduas «asá» «asá», diciéndonos, como en jeringoso, a mi padre y a mí, a mi padre como exconvito del alcohol, impoluto, recuperado, y a mí, como primer trauma e imagen, secuencia, imborrosa, indeleble del alcoholismo.

Junto a mi padre empecé a incursionar en los vinos más económicos, dada nuestras condiciones salariales, o más bien changarines, cada sábado o viernes, preferentemente los sábados, al mediodía o a la medianoche cuando, en una rencilla de padre e hijo, discusiones de callejón sin salida, salvo raras ocasiones, discutíamos, él efervescente por la alta graduación de alcohol y yo, alegre y somnoliento, bajo la fórmula de la redención me iba a dormir, cabizbajo y eufórico, a la misma cama que me cobijó en mi infancia.

-Cada vez es peor- decía él, a contrapelo de «menos es más», aludiendo a la ingesta y para mí «más era menos», y contra toda enseñanza, contra la falsía predicadora de mi padre, lo sigue siendo, años después: menos dolor, menos cinismo de la sociedad que me aventaja con dardos, imperativos de toda clase a mi ingenuidad incipiente, ya añeja, casi nula, lánguida de nula, o más bien madura como fruto inmaduro extraído de un árbol y prematura, de niño, de púber más tarde, de adolescente, rebelde y solitario -soledad que me costó medio cráneo, hasta complacerme- y de adulto maltrecho ya, con la jauja aplastada y las ilusiones fermentándose en una estepa infértil en descreimiento después, actual y definitivamente.

Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago, que se traduce en «me importa un carajo vos y yo hago lo que se me canta el culo», pero claro, la paternidad y el deber moral, de ese modo mi padre me regañaba por mi ingesta de alcohol, cuando yo era su discípulo de primera hora, el más sobresaliente y el más exigente y él acompañaba, a modo de maestría, las pastillas para la diabetes y la hipertensión con un sorbo largo y sin pausa de vino.

-Mirá tu tío…- decía mi padre ya borracho, ya entregadísimo a matarme, cuchillo en mano, rebenque o palo, sea como sea, en caso de necesidad, con tal de salir imperioso de la discusión, solo por «haber ganado», y yo revoleaba los ojos, sustrayéndome de su rabia, inoculado por su miedo; como si fuese médium él y Juan, mi tío, estuviera delante de mí, de nosotros, revivido y en carne sosteniendo su hígado hecho trillas para ofrecernos enseñanzas de los efectos del alcohol. Y mi tío, en la potestad de la indulgencia, me dijera «bebe, sobrino mío, así dejarás un bello cadáver en honor a nuestra familia inmunda» y yo, contentísimo, le decía:

-Tío, te admiro tanto que la muerte te arrebató para que no te conociera.

Y él:

-Yo arrebaté a la muerte, sobrino mío. Le saqué diez años de ventaja.

Viendo mi palidez, esfumándose por arte de magia y apenas oyendo mi «¿por quééé, tío querido…? ¿por qué…?», afónico, me abofeteaba, cachetada tras cachetada, con estas palabras:

-Para reencarnar en vos, querido mío, acá, se toma y bebe mucho.

Entonces imaginaba a Dios más parecido a un personaje del Martín Fierro que a Juan Moreira y a Dios mismo, regenteando una pulpería para espíritus que, muertos por el alcohol, todavía querían seguir tomando.

Lai solía decir como consejo N° 00000001: «tomen acá, porque allá no hay tetas ni cerveza».

¿Y las palabras de mi tío?

Empecé a tomar a diario e imantado por el rito, cuando supe -no hubo fecha precisa, solo un bigbang de necesidad lujuriosa- que la idea cabal, exacta de la muerte, anclándose en mi carne, en mi órgano cénit, me poseyó de tal manera que, bajo los efectos, agradables y desagradables del alcohol, minutos u horas, de acuerdo a la cantidad ingerida, desaparecía sin más, rápidamente, cumpliendo así la ingesta, vaso tras vaso, sorbo tras sorbo, de cualquier bebida etílica, un paliativo a la negación absoluta de la fe de otro paraíso más que el terrenal, a la impaciencia desesperante, ajena a la vida que genera el escepticismo y todas sus comorbilidades, con el pretexto que no hay, en ningún convencimiento, en un alud de hartazgo, deidad que nos fugue de la muerte tan pronto como la muerte misma, sin ton ni son, con su peso incalculable, con su dramatismo, posiblemente una muerte romántica y afeada en imagen -muerte que ejerce todo vicio, todo exceso-, y la sospecha, a fe mía, en grandes cuotas de certeza, de un desierto celestial de carne pudriéndose dos metros bajo tierra o en nichos premoldeados que pagamos junto a la factura de luz.

El Flaco, un viejo albañil, solterón y sin hijos -desposeído de vida, tan cínico que pagaba para coger- me decía:

-El único terreno que tenemos es en el cementerio.

-Vos estás loco, viejo boludo- le decía yo e iba escupirle la cara, aunque sea para lavársela con mis gérmenes.

Sordo a mis palabras remataba:

-Y compartido.

Y reía, destellado de risa, mostrando la podredumbre de sus dientes, cargados y con mal aliento, y yo, derrotado, callaba a sabiendas, muy a mi pesar, de que tenía razón.

Hubo una plaza -la Plaza de la Muerte, así la caratulé yo, del célebre barrio La Jeringa- que era nuestro Cementerio de Elefantes, un espacio verde que constaba de arbustos y dos o tres palmeras, dos o tres bancos de hormigón, además de destartalados y abúlicos juegos para niños; aquí se congregaban desde merqueros -dealers, jóvenes vírgenes de marihuana y sexo- a sexópatas naturalistas. O más que naturalistas, sin privacidad, precarizados de un espacio o, en última instancia, aficionados a los espacios libres, sin vergüenza, absolutamente sin nada de pudor y agorafobia.

-Guacho, ¿cuánto tenés?- un pendejo le decía al compañero.

-Cien pesos- decía el otro.

-No al alcanza para un pack.

-No tengo más.

-Me gasté el sueldo del día, gil.

Y yo intervenía, en razón de que lo conociera. Era un hermano de un ex amigo de la adolescencia:

-¿De qué laburás, che…?- mi tono era de confianza impostada pero confianza al fin.

-Deshilacho ropa.

-¿Y cuánto ganás?

-Para la birra y el faso.

La Plaza de la Muerte era un round de encanutados. El más débil, en el sálvese quien pueda, perdía. El libreto de loco -patentando, como en mi caso- y lobo antisocial -también como en mi caso- era eficiente para no pagarle nada a nadie. «Los vicios que se los pague cada cual», y en eso los viejos, a pesar de sus ligaduras conservadoras, son poseedores de razón.

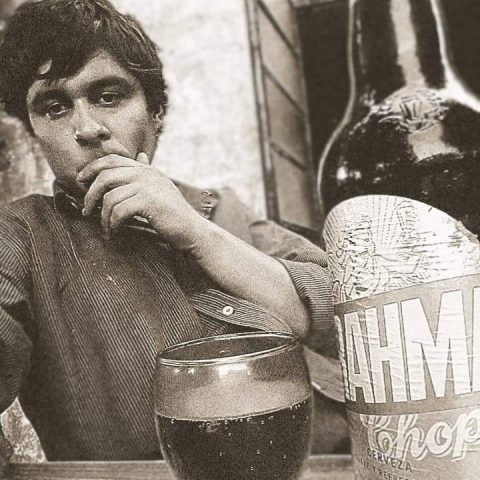

En la Plaza empezó mi vicio de bebedor serial, a solas, en frías mañanas y gélidos atardeceres: todo alcohólico, ajeno a la sociabilidad, lo es en redundancia con la entrañable soledad, en la medida que puede expiar sus pecados, autoconfesarse, sin nadie más que él mismo. A las ocho de la mañana me sentaba bajo la palmera y -en ese entonces leía poco, por no decir nada- me sumergía en la poesía de Roberto Juarroz y tomaba de tres a cuatro latas de Schneider o cuando no, de Quilmes. Juarroz aunque parece un poeta más provechoso del vacío, del abismo o el silencio, un poeta polarizado en esos lugares -pues, lugares comunes-, es sin duda y ante todo un poeta Zen. En toda su poesía, bien observado, con audacia y suspicacia, hay una tríada: dos problemas por contrastes, uno malo y otro bueno, al igual que una ecuación, supongamos, dos elementos dispares y al final, en los últimos versos, en el remate del poema, una posible resolución.

Juarroz en su poesía me hablaba -una suerte de conjuro-, así lo creía yo. Mi tríada, me insinuaba, era beber, reparar en los problemas irresolubles y morir gradualmente al modo de una hoja de plátano en pleno otoño sobre una vereda cualquiera: yo, leyendo a Juarroz, siendo que pocas veces, ebrio, me pude mantener en la verticalidad y Juarroz susurrándome a mi oído sordo, impertérrito, agotándome a veces, que el vinagre no es vino, ni la infinitud finitud, como aquella vez que le di un sorbo porque, mi hermano y yo, en plena cuarentena no teníamos dinero.

Y Juarroz, desde su Olimpo Zen, insiste, incluso después de tres años de mi gran inicio en la Plaza de la Muerte, incluso en mi estoicismo:

-La lección mayor del infinito es dejar de ser a veces infinito.

Y la voz de mi tío contraponiéndose, ensimismada, a modo de payada boxística, con el ímpetu de un mal aliento a vino agriado:

-Yo arrebaté a la muerte, sobrino mío. Le saqué diez años de ventaja.