“Cuando comenzaron los ensayos todo era muy bonito, almorzábamos juntos, hablábamos de nuestros sueños, nuestros problemas en casa… pero después todo se fue a la mierda y comenzó lo mismo de siempre: la competencia, el bullying, los malos tratos… Han sido los peores cinco meses de mi vida. Ya no puedo más con estos trogloditas”.

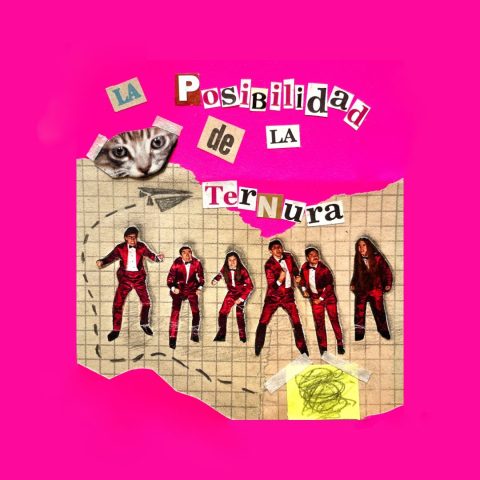

Este diálogo es una parte del comienzo de “La posibilidad de la ternura”, una obra de la compañía La Re-sentida, escrita y dirigida por Marco Leyera y Carolina de la Maza, que si bien al principio parece ser una exploración de la masculinidad y lo que consideran un mandato impuesto al nacer, termina siendo una interpelación a la emocionalidad del público del GAM porque, y acá puede que destape el final, terminamos casi todos llorando.

Leyera en esta historia recurre a la voz de siete adolescentes (José Miguel Araya, Leftrarü Valdivia, Camilo Bugueño, Efraín Chaparro, Matías Méndez, Dimitri Bueno y Marcos Cruz), quienes según el diálogo que se plantea, también han participado en el proceso de creación del montaje, el que ciertamente tiene un especial protagonismo en cuanto a la utilización del espacio, de la voz, de las luces y sobre todo, de la flexibilidad de los cuerpos, porque no cabe duda que hay un afán o quizás capricho por sacarle provecho a la corporalidad juvenil y casi elástica de los actores que se instalan en el escenario, como si fuera una piscina olímpica y nosotros pudiésemos, desde las butacas, verlos nadar y hacer acrobacias.

La voz de estos adolescentes permitieron múltiples cuestionamientos: por qué a los hombres les piden que hablen con voz grave y aprieten la mano cuando saludan, por qué no se pueden maquillar para ir a clases o por qué les han regalado juguetes de guerra desde que son niños o lugares aún más comunes como por qué tienen que tener el pene grande para ser exitosos.

En ese sentido, el rango de tópicos que abarca la obra es amplio: desde la sensibilidad de los adolescentes, la fragilidad, la afectividad, la ternura y su cuidado dentro de una sociedad que permanentemente la cuestiona hasta la frustración por repetir las dinámicas agresivas pese a no quererlo, las fracturas que provoca la ausencia de un padre, la esperanza depositada en el cambio colectivo.

Hasta ahí todo parecía ser un camino de muchísimo texto, que cambió en el momento del mamón, donde vemos a uno de los adolescentes recrear una broma típica chilena que consiste en agarrar de la nuca a alguien para empujar su cabeza y simular una escena de sexo oral, todos sabíamos, pero igual reímos cuando uno de los actores intentó explicarlo.

Luego volvieron los lamentos y las palabras rebuscadas, porque de pronto nos encontramos con un lenguaje poco adaptado a personajes adolescentes, las preguntas existencialistas y también la culpa: “son ustedes los que nos han enseñado la mayoría de las cosas que sabemos hacer. A lo mejor nuestras manos serían incapaces de hacer daño si ustedes no nos hubiesen impuesto que estén destinadas solo a demostrar poder”. ¿Era esto una acusación?, porque, ahora que han pasado un par de días y no he parado de preguntarme por qué terminé llorando estrepitosamente después, pienso dos cosas: uno, esa voz no era la de los adolescentes, sino la del director y dos, esa misma voz estaba diciéndonos que el mundo lo había corrompido (hablando también por todos los hombres) y que era nuestra responsabilidad cambiar esa realidad, si es que en un futuro demasiado colorido eso pudiese ocurrir. Entonces, ¿cómo no íbamos a salir destruidos de ahí?.