Cuentos: «Glosa» de Ricardo Vivallo

Partimos nuestra nueva sección de cuentos con Ricardo Vivallo (Santiago, 1984), y su relato “Glosa” con el que recientemente ganó el primer lugar en el ya clásico concurso organizado por la Revista Paula. Ricardo es poeta y narrador, estudió letras en la PUC pero abandonó la carrera para dedicarse de lleno a escribir y trabajar. Este relato fragmentario, cinematográfico y preciso es la primera muestra pública de su trabajo escritural. Según cuenta el autor a El Ciudadano, su primera publicación formal ya está en proceso de edición, es un texto inclasificable, repleto de citas a otros autores y construido en base a fragmentos extraídos de sus diarios, genero que cultiva desde hace ya varios años. Probablemente el libro será clasificado como “novela”, que es básicamente una etiqueta comercial, un saco donde meter toda ficción extraña escrita en prosa. Ya estamos avisados, el libro sale este año por la editorial Saposcat.

GLOSA

Un Padre, una Madre y su hijo menor viajan por un fin de semana largo a unas termas.

El hijo menor tiene treinta y dos años y acaba de dejar la clínica tras una breve convalecencia.

Pero eso solo debe insinuarse.

No olvidar: la teoría del iceberg, etc.

Viajan en una camioneta Ford doble cabina y escuchan las radios locales.

El hijo va solo atrás, leyendo o haciendo como que lee.

La Madre se ve tensa, al parecer desconfía de la forma de conducir del Padre.

Pero no dice nada.

El Padre, en cambio, monologa.

El hijo habla por primera vez para quejarse del mal olor cuando pasan junto a un criadero de cerdos.

Se pregunta por qué aceptó acompañarlos, por qué, en primer lugar, le pidieron que fuera con ellos. Sobre todo se pregunta por qué aceptó acompañarlos.

La Madre se lleva un pañuelo perfumado a la nariz.

El Padre habla de un reportaje que vio en la televisión sobre una fábrica de cecinas.

El trayecto no dura mucho, tres o cuatro horas, pero el hijo se siente aliviado cuando finalmente llegan al hotel.

Se alegra cuando le dicen que por un error en las reservas, deben asignarle una habitación alejada de la de sus padres.

Apenas se queda solo, el hijo fuma un poco de marihuana y se da una ducha.

¿Y los padres? ¿Qué hacen cuando se quedan solos en la habitación?

Se juntan para cenar. El comedor es amplio y luminoso.

Como es tarde, hay solo unas pocas mesas ocupadas.

El Padre pide una botella de vino y para el hijo un néctar de durazno.

Los atiende un mozo francés y el Padre intenta hacerse el gracioso con una frase aprendida de una película. El mozo no se da por aludido y se aleja.

La Madre da un tímido sorbo a su copa de pisco sour.

Comen mucho. Hay buffet libre y comen todo lo que pueden.

Se despiden en un pasillo. El hijo decide dar una vuelta por el hotel. Todavía drogado, camina algo nervioso, fantaseando a ratos con que el hotel es un sanatorio, como los de esas lentas e inagotables novelas europeas del XIX.

Antes de acostarse, toma una por una sus pastillas.

No sueña nada. Nunca. Evitar caer en eso.

Nada importante el primer día: el viaje no parece alterar en lo más mínimo la relación apática y distante entre los padres y el hijo menor.

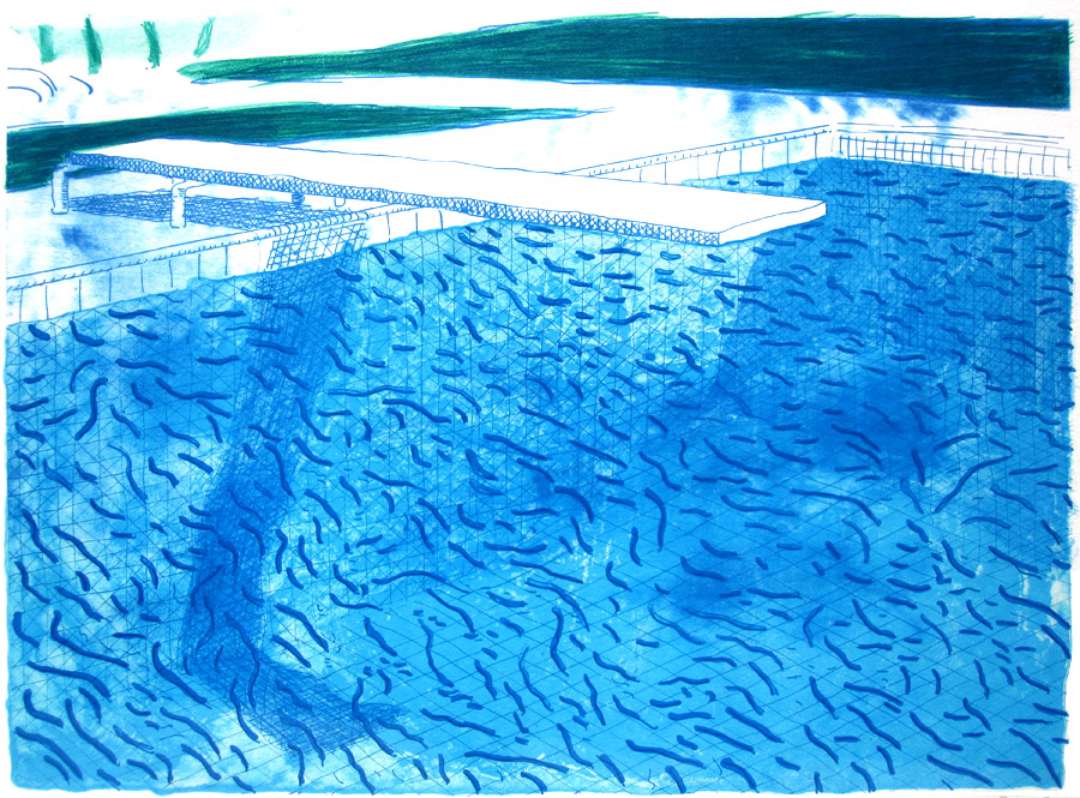

Al segundo día, muy temprano, casi de madrugada, el hijo se levanta y va a la piscina. Afuera aún está oscuro. Aprovecha que está solo y cruza de un extremo a otro varias veces. Hace algo de gimnasia. Después se tira de espaldas y flota. Quiere sentirse relajado, pero no lo consigue. Siente una incómoda opresión en el pecho. Piensa que quizás le haga bien pasar un rato en el sauna. Pero lo deja para otro día.

¿Vuelve a la habitación y lee?

¿Vuelve a la habitación y se masturba?

¿O el hijo simplemente se acuesta a ver dibujos animados?

Se juntan a tomar desayuno. La Madre tiene los ojos hinchados, le dice al hijo que no pudo dormir por culpa de los ronquidos del Padre. El hijo se encoge de hombros mientras sorbe un segundo tazón de café.

¿Vamos a caminar?, le pregunta el Padre al hijo.

El hijo hace como que no lo escucha.

¿La noche de ese día es el bingo?

¿Y el hijo, medio drogado, sube a una tarima a recibir un secador de pelo?

¿Los padres se dan cuenta de que está drogado pero no dicen nada?

¿O el hijo simplemente se ha vuelto paranoico?

Pasar, mejor, al tercer día.

El hijo nuevamente se despierta muy temprano y va la piscina.

Imagina que es el protagonista de una novela japonesa. Una de Tanizaki, piensa, aunque no ha leído ninguna novela de Tanizaki, apenas un pequeño ensayo del que solo recuerda una imagen: la dentadura ennegrecida de una geisha iluminada por la luz rala de una vela. Cierra los ojos y se sumerge. Nada unos metros por debajo del agua, sin prisa, hasta que se le acaba el aire. La piscina sigue vacía y silenciosa. Afuera aún está oscuro, pero el día empieza a insinuarse por detrás de las montañas. ¿Acaso alguna vez leyó una novela japonesa ambientada en unos baños termales? No sabe, no se acuerda, pero la atmósfera vaporosa y lenta del lugar lo hace sentirse en una novela de Tanizaki. Le gusta la sensación y trata de no perderla. Cierra otra vez los ojos y se sumerge.

Y entonces un pájaro se estrella, simbólico, contra el ventanal empañado.

La niebla, el vapor, lo indeterminado, todo eso.

Al almuerzo, apenas habla, levemente nervioso por la marihuana.

Padre y Madre toman infusiones de hierbas y antiácidos.

El hijo decide salir a caminar. Sigue un sendero señalado por un tablón pintado con témpera. Dice: al bosque mágico. Los zapatos se le cubren de barro y piensa devolverse. Pero se obliga a seguir. Se distrae mirando de cerca los enormes hongos que crecen bajo los árboles. Y un sendero que pasa junto a un riachuelo lo hace sentirse como en una película sobre la guerra de Vietnam. Intenta entusiasmarse por el paisaje, pero al final lo doblega la desidia. Camina de regreso al hotel. En un sendero se topa de frente con una vaca. Tiene un ternero succionándole hambriento las ubres. No se atreve a pasar. Contempla la escena entre maravillado y cobarde. Lo salva una familia que irrumpe en el paisaje y espanta a la vaca y su cría.

Entra con los zapatos embarrados al hotel y deja una estela de lodo por todo el pasillo.

¿Esa noche el Padre no aparece a cenar?

¿Esa noche el hijo se emborracha y seduce a una mujer mayor que lo invita a su pieza a seguir bebiendo? ¿La mujer comparte la habitación con un niño? ¿El hijo mira de reojo al niño mientras la madre le hace una felación?

Claro que no.

Nada de eso sucede.

No es esa clase de historias.

Madre e hijo cenan solos y conversan animados. Ninguno de los dos lo dice, pero ambos se sienten aliviados de que el Padre se haya quedado en la habitación. Pueden hablar, pueden contarse cosas. Aunque nada importante, por supuesto. La Madre le pide al hijo que la acompañe al bingo, el hijo le dice que está cansado, que prefiere irse a su pieza.

¿Aprovechar, entonces, para inventar la trama de una película que el hijo mira en la tele e insertar así un breve relato alegórico que contribuya a enrarecer un poco la trama?

¿Una vieja película japonesa?

¿Un documental sobre la vida submarina?

Dedicar al menos un par de páginas a esta narración, salirse de cuadro.

Volver con el hijo que entra al sauna y apenas puede respirar por el calor. El aire espeso y mentolado. El sudor, imagina, le chorrea negro, como tinta, por la cara. Entonces entra una mujer. Una mujer gorda en un traje de baño azul. Tiene la piel muy blanca, rayada de várices. Es joven. El hijo no puede evitar sentirse excitado. Se acuerda de esa imagen de Hokusai: “El sueño de la esposa del pescador”.

¿Aprovechar para hacer un símil entre el deseo erótico y la muerte? ¿Una epifanía à la Joyce en medio del calor infernal del sauna?

Salen a dar un paseo en la camioneta por los alrededores.

Entran a un pueblo de casas de adobe semi derruidas después del terremoto.

El hijo toma algunas fotos con su celular. Fotos borrosas, movidas: casas de fachada continua, postes de luz partidos por la mitad, la silueta sensual de una muchacha en unos jeans ajustados, torres de alta tensión, campos cubiertos de niebla, los rostros abatidos del Padre y la Madre en el espejo retrovisor, una mancha de musgo en un muro de adobe, su propio rostro borroneado por una luz blanca.

No se bajan de la camioneta, dan una vuelta a la plaza principal y regresan al hotel.

Llega la última noche y antes de la cena, el hijo sale a fumar un cigarro. Camina por los alrededores del hotel. Hay una densa neblina. Al otro lado de una alambrada se intuye apenas la silueta difuminada de un caballo. Olor a estiércol, a pasto mojado. Sigue caminando. Se acerca al borde de una piscina. El agua es de un color verdoso, casi fosforescente. Insectos fugaces dibujan estrías en la superficie del agua. El hijo siente un deseo irreprimible y se deja caer. Se hunde, flota, nada de un extremo a otro. El musgo se le pega en la cara. Se siente relajado, ligero; imagina que se interna en un lago, que con cada brazada se separa definitivamente de la orilla.

Y en la orilla, por supuesto, están los padres que le hacen señas, que agitan los brazos, le gritan, pero él ya no puede verlos ni escucharlos.

Nada, sigue nadando.

¿Vemos, entonces, el cuerpo del hijo flotando boca abajo en el agua?

¿Los rostros nerviosos de los padres que lo esperan para cenar en el comedor?

¿El primer plano del ojo de un caballo?

¿Las luces rojas y azules de una ambulancia tiñendo como anilina la niebla?

***

Ricardo Vivallo (Santiago, 1984). Editor en Libros Tadeys. Premio revista Paula 2016, finalista del premio Stella Corvalán en 2014 y en 2015 obtuvo una mención honrosa en el Premio Municipal Juegos Literarios Gabriela Mistral (mención poesía). Vive en Stgo. Centro.

Hazte socio 👍

Con tu donación aportas a la sostenibilidad económica y existencia de este medio.

Elige cómo quieres aportar a la existencia y financiamiento colectivo de este medio!