Por Felipe Mora Padrón

En Chile, el problema de la vivienda no es solo un déficit de casas: es un entramado de leyes, intereses y burocracia que bloquea soluciones reales. Ni el Estado ni las empresas han logrado dar respuestas adecuadas. Mientras tanto, emerge un doble fenómeno: las casas pequeñas y la autoconstrucción como vía directa para habitar sin deuda, y la paradoja del suelo rural atrapado en la figura de la “parcela de agrado”.

Casas pequeñas y autoconstrucción: libertad sin hipoteca

En Chile, hablar de vivienda sigue siendo sinónimo de deuda. Hipotecas de 20 o 30 años atan la vida entera a un banco. Frente a este modelo, el movimiento tinyhouse aparece como una alternativa radicalmente distinta: construir en pequeño, rápido y sin deuda.

Con apenas dos meses de trabajo y mínima asistencia técnica, una pareja puede levantar una vivienda digna de 20 o 30 m². Internet ofrece hace más de 15 años planos, manuales y tutoriales que permiten autoconstruir con seguridad y eficiencia. El resultado: casas portables, eficientes y habitables, levantadas con recursos propios y sin hipoteca.

En países desarrollados, las tinyhouses nacieron como solución social para personas sin techo. En Chile, en cambio, fueron capturadas como producto turístico o de élite. Sin embargo, su potencial es otro: resolver el habitar de muchas familias jóvenes y conscientes, que valoran el tiempo libre y la conexión con la naturaleza más que los metros cuadrados o la deuda eterna.

El costo absurdo de la vivienda en Chile

El problema no es la falta de técnica, sino un modelo que encarece lo que podría ser simple:

Menos del 40% del valor de una vivienda corresponde a materiales. El resto se diluye en honorarios de arquitectos (≈10%), margen de constructoras (≈20%), impuestos (19%) y costos de trámites.

Tres personas pueden construir 30 m² en un mes usando sistemas tradicionales. Es decir, una vivienda de 60 m² se puede levantar en dos meses de trabajo real.

En Alemania, la industrialización permite entregar casas de 250 m² en apenas 15 días, llave en mano.

En Chile, en cambio, el Estado tarda en promedio más de 20 meses en entregar una vivienda social, cuando logra hacerlo.

El resultado es un sobrecosto absurdo para unidades repetibles y sociales. El problema no está en la mano de obra, sino en la burocracia y el modelo de gestión.

Suelo rural, subdivisión mínima y el límite urbano como instrumentos de especulación

El otro gran obstáculo está en la normativa territorial. En Chile, la subdivisión mínima de predios rurales es de 5.000 m², lo que impide legalmente crear aldeas o comunidades planificadas. El argumento oficial es proteger el suelo agrícola, pero en la práctica se consolidó un mercado de parcelas de agrado, donde el campo se fragmenta en residencias sin planificación y sin producción agroalimentaria real.

Al mismo tiempo, el límite urbano se transformó en un instrumento de especulación: en vez de ordenar las ciudades, genera escasez artificial de suelo, encarece los precios y beneficia a quienes lo acumulan.

La paradoja es evidente:

El Estado prohíbe aldeas sustentables planificadas.

A la vez, tolera loteos irregulares, que luego regularizan Bienes Nacionales o por la ley Sabaj.

En la ciudad, el límite urbano genera precios inflados y escasez ficticia.

En resumen: ni el campo ni la ciudad tienen reglas que fomenten un habitar digno. Se castiga la innovación y se premia la improvisación.

La “parcela de agrado”: un concepto agotado

Lo que alguna vez fue una forma de acercar a las familias a la vida rural, hoy es un concepto agotado:

Reproduce la desigualdad histórica de la “casa del patrón y la del inquilino”.

No protege el suelo agrícola ni favorece la producción alimentaria.

Expulsa a arquitectos y diseñadores de la escala territorial, relegándolos a proyectos aislados de vivienda.

Además, es imposible que cinco personas puedan vivir en una parcela de agrado, construir sus casas y producir alimento: la normativa lo impide, aunque la realidad lo exige.

Mientras tanto, el mundo avanza en permacultura, aldeas sustentables y autoabastecimiento. Chile, en cambio, regula tarde e improvisa: la ilegalidad avanza más rápido que la planificación estatal.

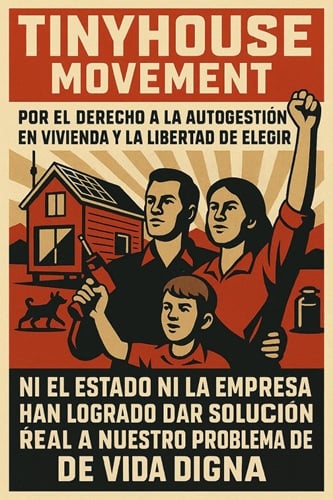

De la estética a la resistencia

El afiche que hicimos circular en nuestras redes, con familias sosteniendo herramientas y colores de cartel histórico, es más que una imagen: es un manifiesto visual. Resume la crítica al Estado y a las empresas, y legitima la idea de que las personas ya están organizándose para autoconstruir su vivienda.

Ese símbolo conecta con una generación que busca coherencia: vivir con menos, vivir sin deuda, y construir comunidad. Es la semilla de un movimiento que, aunque no se declare político, tiene un carácter político innegable.

El problema es hoy: llamados a la acción

El debate sobre la vivienda no puede seguir esperando. El problema es hoy, y las nuevas generaciones lo viven en carne propia: sueldos bajos, arriendos asfixiantes, y la certeza de que la hipoteca no es solución sino trampa.

La tecnología y la información ya permiten construir rápido, barato y sustentable. La necesidad de reconectar con la naturaleza, con la alimentación real y con la comunidad es más urgente que nunca.

Las tinyhouses y la autoconstrucción no son un lujo ni un capricho: son la herramienta más directa y disponible para responder al déficit habitacional hoy, sin hipotecar la vida entera a un banco ni esperar décadas a que el Estado reaccione.

No pedir permiso, actuar

En el fondo, no necesitamos el permiso de nuestras autoridades. El Estado llega más a prohibir que a apoyar.

La industria de la construcción, en crisis, terminará por apoyarnos con ofertas accesibles, kits prefabricados o simplemente financiamiento, tan fácil como financiar un auto.

Así creció el movimiento tinyhouse en Estados Unidos tras la crisis del 2008: desde la necesidad y la creatividad ciudadana, no desde la política.

En Chile, la historia puede repetirse. Las casitas pequeñas no son la solución para todos, pero sí son una muy buena solución para muchos:

Personas que valoran el tiempo libre como su verdadero capital, que entienden que el vecindario y la comunidad pesan más que los metros cuadrados, y que buscan reconexión con la naturaleza y con alimentos reales.

Las tinyhouses no son solo arquitectura: son un cambio cultural que comienza a tomar forma en Chile. Y como todo cambio profundo, no espera permiso.

Conclusión

Chile vive atrapado en una paradoja: el Estado regula con lentitud y burocracia, y la ilegalidad avanza más rápido que la planificación. Las empresas ofrecen viviendas caras y segmentadas, mientras miles de familias descubren que pueden autoconstruir, en pequeño, en comunidad, y sin deuda.

Las tinyhouses, las aldeas sustentables y la autogestión son la puerta más directa a un nuevo habitar. Un camino donde el verdadero capital no es la deuda ni la propiedad, sino el tiempo libre, la comunidad y la coherencia de vida.

Por Felipe Mora Padrón

Arquitecto. Diseñador y constructor. Microarquitectura portable offgrid.

Barca Terra en Instagram y en Facebook.

Las expresiones emitidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad de su autor(a) y no representan necesariamente las opiniones de El Ciudadano.