Alguna vez en el colegio un profesor nos preguntó qué era la cultura. Muchos estudiantes hablaron del saber, pero visto desde una especie de refinación social. Ahí, gracias a ese profesor, aprendí que la cultura -o mejor dicho las culturas- son formas de vida. Fue una clase muy importante para mí.

Era un alumno al que le costaba la atención, pero escuchaba lo que me interesaba. Por algo esto me interesó. Quizás por lo democrático del concepto. Antes había oído frases como “esta gente sin cultura” o “este niño no tiene cultura” que referían de seguro a personas que no convivían de la misma manera que quienes hacían tales declaraciones. Fue maravilloso darme cuenta que esas personas, llamadas erróneamente incultas, tenían su propia forma. Incluso podían ser profundamente importantes para la sociedad.

«Creo que tenemos el derecho a ese tiempo. Recuperar lo fundamental del ocio. Es el momento donde dejamos que la imaginación surja»

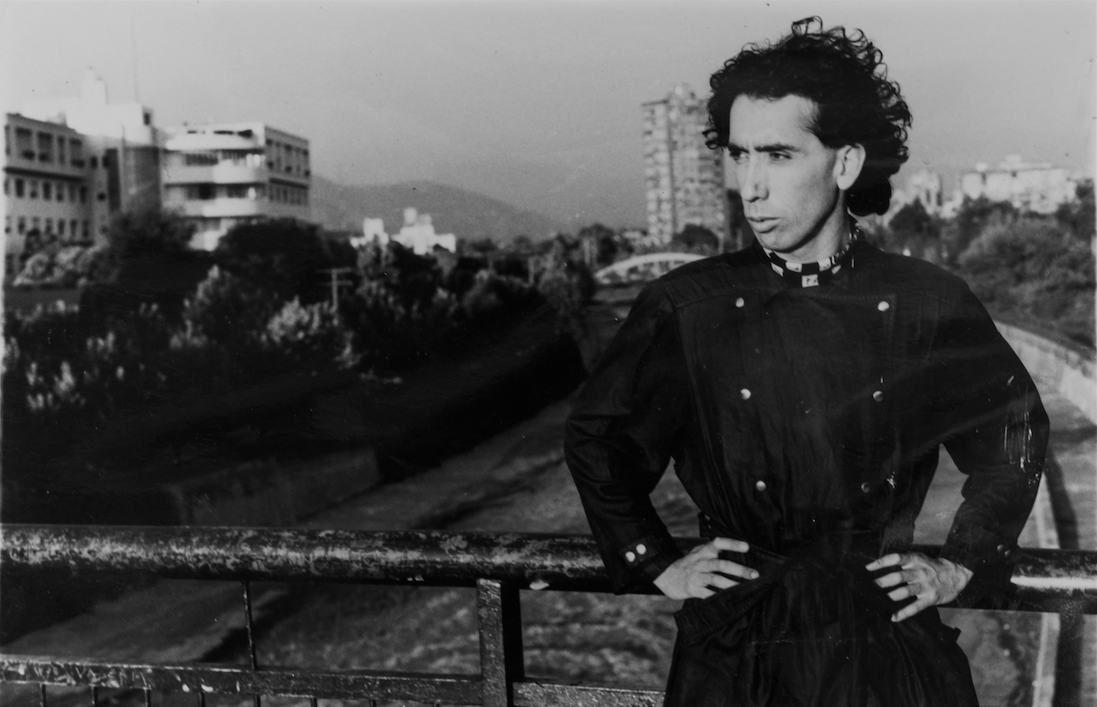

Comenzó entonces en mí, un camino que derivó al “niño terrible”. Si bien siempre, hasta las postrimerías de mi niñez, intenté ser “ordenado”, ya en la pre adolescencia emprendí otro rumbo. Me gustó la idea de ser el paria, el desordenado, el borracho, el volado, el loco del curso. En la adolescencia visitaba estos lugares y había intentado crear una identidad, mi propia forma de vida. No podía seguir los cánones establecidos solo porque sí. Si debía cortarme el pelo, me lo dejaba largo. Si había que ir a educación física, prefería correr a la biblioteca o hacer dibujos, o tocar música con mis amigos. Había sin duda unas ganas de romper, pero al mismo tiempo un terror de hacerlo, una culpa extrema.

Está claro, no es fácil arrancar de tu propia cultura. Si estás solo y arrojado a la existencia, si no existe un colchón religioso en el cual creer, debes ser capaz de tomar decisiones propias, dejando atrás cualquier herencia para erigirte como individuo, desde tus principios particulares.

En esa época, mientras me ponían puros rojos en matemáticas, estaba muy obsesionado con Sartre gracias a un pequeño libro que cambió mi percepción, “El existencialismo es un humanismo”. En esta obra el filósofo afirma que el ser humano no posee una naturaleza predefinida, una esencia, sino que se va autodeterminando y creando a sí mismo a partir de sus actos y decisiones. No obstante, es muy difícil arrancar de tu aprendizaje basal, llámese colegio y familia, traumas mediante. Sin embargo, se abría la posibilidad de cambiar la herencia cultural. Tiempo después cuando supe que querían echarme del colegio, volví al estudio de todas las materias que detestaba y logré terminar muy bien mi último año.

Para los profesores fui la oveja descarriada que volvió al rebaño, pero para mí fue la sensación de querer salir rápido de ese colegio, sin tener que repetir curso en otro. Utilicé la enseñanza escolar, que era una cultura en sí misma muy católica, muy culposa, para intentar renacer desde ahí.

Cómo se genera la cultura entonces. No creo que solo sea un aprendizaje sociológico de lo vivido, ni una condición puramente biológica, creo que es una mezcla de ambas y además otra. La opción de ser parte. La decisión de continuar una forma de vida, o querer pertenecer a otra. Ahí nació en mí la decisión.

¿Cómo discernía entonces la discrepancia moral e intelectual con quienes detentaban el poder de mi educación? Lo hice desde el choque entre ideas. Si hay una cultura imperante siempre se puede ser contracultural. Así comenzó a operar en mí una suerte de profunda paradoja que hasta el día de hoy me tiene tomado por la garganta. Si quiero ser contracultural o no me identifico con valores predeterminados, tengo que organizar mi propia estructura ética, o buscar entre las que más me hagan sentido. En otras palabras, buscar otras formas de vida. Alguna donde hiciera sentido la razón de mi existencia y la de otros. Me negaba a creer que debía vivir solo por el hecho de estar arrojado a la vida. Vivir debía ser una decisión.

El primer choque que existió, y creo que es en parte el porqué quise estudiar arte, fue la necesidad del tiempo. El colegio era un lugar que ocupaba toda mi jornada. A los catorce, además, entré al conservatorio de la Universidad de Chile a estudiar percusión. Ninguna de estas instituciones me dio eso que buscaba, ese momento contemplativo que necesitaba. Había un gran problema, no existía espacio para el ocio. Me iba del colegio a la universidad corriendo. Luego de horas de clases y prácticas, ya en la noche, esperaba la micro. Una hora y cuarto más tarde, me bajaba en el paradero quince de Pajaritos en Maipú. Tenía que llegar a hacer tareas, pero el cansancio era mayor que el tiempo que restaba para terminar mi día.

Cuando decidí estudiar teatro esperaba tener ese tiempo. Un segundo para observar en silencio. Sin esos momentos es muy difícil sacudirse la cultura. Sin embargo, como en cualquier carrera, hay que cumplir con horarios a veces agotadores. Y, al igual que en una corrida de atletismo, se busca llegar al primer lugar (estructura de crianza noventera mediante).

El ocio entonces comenzó a ser mi aliado y paradójicamente para nuestra cultura, fue el encargado de hacerme profundizar en ciertas poéticas y estéticas actorales. La palabra ocio para los griegos es Sckhole, de donde proviene “escuela”. Este término no tiene mucho que ver con entender el ocio como lo vemos hoy en día. No es holgazanear o, en términos marxistas, dar espacio a la alienación, todo lo contrario. Era más bien el lugar de la contemplación intelectual. El momento antes de la creación, así me gusta entenderlo a mí. Es el silencio antes de la palabra.

Los romanos llevaron el concepto a otium y negotium, ocio y “no ocio”. Esta última palabra es predecesora de “negocio”. Claramente estudiar arte era la antípoda total de negocio. Sin embargo, cuando se vive en una cultura como la nuestra, este tiempo no está aceptado. Debemos hacer un esfuerzo por darnos a aquello. Como bien decía en una entrevista José Mujica, el hombre trabaja para vivir, pero no debería vivir para trabajar. Necesita tener un tiempo para sus “locuras” para lo que le genere “pasión”. Un tiempo para lo que “le gusta”.

El ex presidente de Uruguay también afirmaba que en la sociedad consumista se trabaja para comprar artículos, pero esos artículos se compran no con dinero sino con tiempo de vida. Se podría pensar entonces que ser actor, filósofo, artista visual, científico, músico o literato, podría dar la satisfacción de que el trabajo y esas locuras o pasiones de las que hablaba Mujica, están en un mismo lugar.

Lamentablemente seguimos en una cultura compulsivamente “productiva” y para poder vivir tenemos que recurrir a la auto-explotación. Ya sea con hacer más de lo que el tiempo permite, ya sea con tener que trabajar en otras cosas para luego poder llegar a trabajar en lo que estudiaste. Para poder crear es necesario el tiempo, el ocio, que es fundamental para toda cultura. Sin ese momento, sin ese pensar, no habría literatura, filosofía, arte ni ciencia. Se necesita ese espacio para poder darse a la vida desde otra perspectiva.

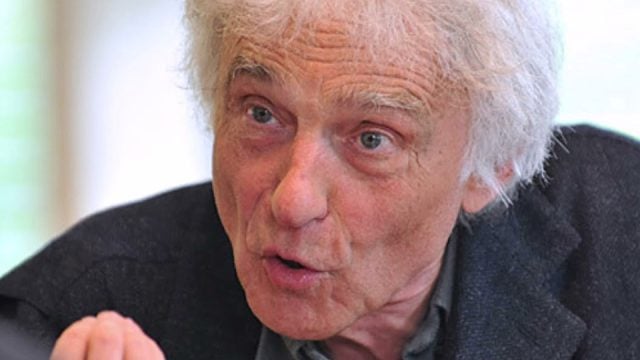

Es imprescindible para tener un marco crítico y un punto de vista. No en vano el filósofo y matemático Bertrand Russell en su “Elogio a la ociosidad” afirmaba que incluso “la liberación de los oprimidos ha sido, generalmente, iniciada desde arriba. Sin la clase ociosa, la humanidad nunca hubiese salido de la barbarie.” ¿Por qué habla de la clase ociosa? Porque generalmente eso estuvo reservado solo a unos pocos. Mientras injertaron a la fuerza la noción del trabajo como un bien moral, la clase dominante gozaba del ocio. Russell en aquel tiempo proponía el trabajo de cuatro horas diarias para que la sociedad en su totalidad pudiera volver a conectar con ese lugar. Claramente no ha sido posible. Tenemos tan inculcada la necesidad de tener, que el trabajo se convierte más en un fin que en un medio, porque cuando adquirimos lo que compramos con el esfuerzo del trabajo, no existe el tiempo para disfrutarlo. Es más bien un ciclo neurótico de trabajo y consumo.

Creo que tenemos el derecho a ese tiempo. Recuperar lo fundamental del ocio. Es el momento donde dejamos que la imaginación surja. El espacio anterior a la creación, el segundo anterior a la idea, donde emerge la imagen y el pensamiento. Sin ese espacio, la idea, si bien puede surgir, quizás no surja desde otras profundidades más ricas en contenido y en forma. Así mismo el espectador cuando ve una obra de teatro, lee un libro, se reúne con gente o escucha un concierto, transgrede los lineamientos de la costumbre. Deja la rutina de la casa al trabajo y viceversa. Rutina que viene de “ruta”. La ruta de lo cotidiano de la que habla el filósofo Humberto Giannini.

La calle como ruta para llegar al domicilio, pero también en esa calle podemos encontrar un desvío. Ese camino nos puede llevar a una plaza, a un bar, a una biblioteca, a un teatro. Y es en este último donde el tiempo se deconstruye. Podemos vivir en una hora que resulte de la representación, días, meses, años, siglos en la ficción. Es en estos lugares donde la apertura a la emoción y al intelecto puede ser acogida. Podemos darnos, aunque sea ficticio, más tiempo. Y en el camino a casa podrán los espectadores conectar con ese espacio de las ideas y el pensamiento.

Con ese lugar de creación ya sea intelectual, espiritual, ético o artístico. Sin este tiempo que nos han arrebatado, podemos sobrevivir, pero no existir, porque no tenemos conciencia plena de estar vivos. Estamos existiendo sin la conciencia de estarlo y eso es peligroso porque, en palabras de Russell: “Hay en el mundo demasiada facilidad, no solo para la acción sin la adecuada reflexión previa, sino también para cualquier clase de acción en ocasiones en que la sabiduría aconsejaría la inacción.”

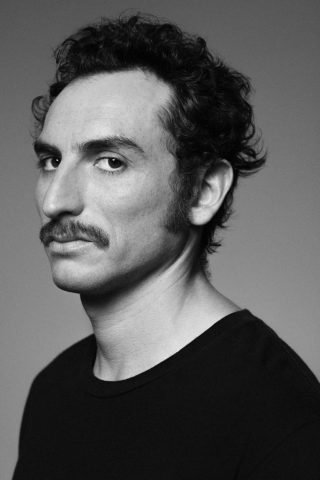

Por Nicolás Zárate Zavala

Actor, equipo artístico Teatro Ictus.