Por Nury V. Gajardo Diaz

Hoy quiero llamar la atención para detenernos a pensar en los niños, niñas y adolescentes que fueron asesinados o desaparecidos durante la dictadura militar en Chile. No solo como parte de la historia, sino como un compromiso urgente de memoria y justicia. Es fundamental traer esa historia al presente, reconocerla como parte de nuestra memoria colectiva y registrarla con responsabilidad para darle sentido y evitar que se olvide, pues olvidar sería permitir que se repitan esos horrores.

En mi memoria solo tengo esa imagen: caminar con mi madre y mis tres hermanos por medio de la calle. Mi madre sostenía un pañal que evocaba una bandera blanca, símbolo de paz y un llamado para que no nos dispararan ni nos dañaran. El miedo nos invadía mientras pedíamos que nos dejaran avanzar sin hacernos daño. En ese momento, mi padre quedó encerrado en la fábrica textil, y se habían llevado presos a mis vecinos, por lo que, por seguridad, mi madre nos llevó rápidamente a casa de un familiar. Ese pañal y esa escena representan un hecho doloroso, uno de tantos que todo un país puede contar y que forman parte fundamental de nuestra historia.

No todos pueden contar ni recordar los hechos; muchos niños, niñas y adolescentes ya no están con nosotros. A esto se suma que aún existen muchas historias de niños y niñas víctimas que permanecen sin contar ni registrar, relatos silenciados que esperan ser revelados para completar la memoria colectiva y honrar toda la verdad.

En nuestra historia reciente, con el estallido social, conocí la historia de Pedro Germán Zamora, de 14 años, y René Enrique Pávez, de 18. Cada octubre, en la comunidad de la población La Alborada, en la esquina de la calle John Kennedy con Vicuña Mackenna, cobran vida las animitas que recuerdan a estos adolescentes, quienes murieron por disparos realizados por carabineros durante las protestas del año 1983.

La comunidad, como agente de memoria, recuerda ese día, da testimonio y construye una relación colectiva. Siempre llega algún vecino o vecina que aporta algo desde sus recuerdos, llenando de significado lo que se construye en comunidad. «Estos niños, llenos de curiosidad, corrieron a ver qué pasaba y se encontraron con la muerte”. Los carabineros llegaron y dispararon en tiempos de protestas. Yo puedo decir que, a metros de mi casa, no sabía de ellos. Y ahora, cada año vamos a conmemorar esa memoria.

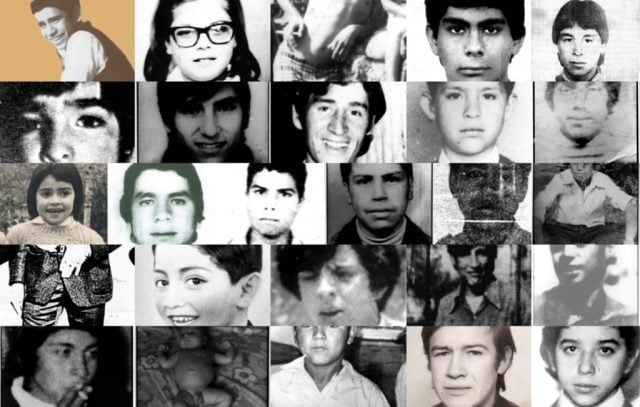

Durante la dictadura militar en Chile, 150 niños, niñas y adolescentes fueron ejecutados, mientras que otros 40 desaparecieron de forma forzada. Además, 956 niños y adolescentes sufrieron prisión política y torturas, y 102 más estuvieron en prisión política acompañados de un adulto. Se documentaron también 15 mujeres embarazadas ejecutadas o desaparecidas, y alrededor de 700 niños y niñas quedaron huérfanos debido a la ejecución o desaparición forzada de sus padres.

Estas cifras provienen de la Defensoría de la Niñez, basadas en información del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, así como de las Comisiones de Verdad Rettig y Valech, que han documentado estas graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante ese período en Chile.

Por lo tanto, el número de niños y niñas asesinados o desaparecidos durante la dictadura militar en Chile asciende al menos a 190 víctimas directas (150 ejecutados y 40 desaparecidos), sin contar las miles de víctimas relacionadas que vivieron prisión política, tortura o la pérdida de sus familias.

Un aspecto fundamental a destacar es la invisibilización histórica que han sufrido los niños, niñas y adolescentes víctimas de la dictadura. Esta invisibilización implica el desconocimiento o minimización de su condición como sujetos de derechos, lo cual ha dificultado que se les reconozca plenamente dentro de los procesos de justicia y reparación. Desde un enfoque de derechos humanos, los niños, niñas y adolescentes no solo eran sujetos pasivos del conflicto, sino titulares de derechos específicos como el derecho a la vida, a la identidad, a la protección integral y a vivir libres de violencia y tortura.

La invisibilización contribuyó a que muchas veces se les considere simplemente como «daño colateral» o parte de las víctimas indirectas, ignorando la vulneración específica y agravada de sus derechos. Esto ha tenido consecuencias en la forma en que sus historias fueron documentadas, recordadas y reconocidas oficialmente, generando un vacío en la memoria que es necesario llenar para avanzar en la reparación integral de estas víctimas.

El historiador chileno Rolando Álvarez, académico de la Universidad de Santiago de Chile, especialista en historia contemporánea y memoria de la dictadura, señala que la memoria en derechos humanos es un proceso fundamental para recuperar y mantener presente la verdad sobre las violaciones ocurridas, especialmente en contextos de dictaduras y terrorismo de Estado. La memoria no es solo recordar hechos, sino también un acto político: implica una disputa sobre qué recordar y qué olvidar, vinculada a procesos de justicia, reparación y reconocimiento de las víctimas. Para Álvarez, la memoria tiene una dimensión pública y patrimonial donde los sitios de memoria y los testimonios mantienen viva la historia para evitar la impunidad y fortalecer la democracia. Así, la memoria en derechos humanos es una herramienta para la justicia, la verdad, la reparación y un acto de resistencia.

Es en ese sentido que mantener viva la historia de las violencias sufridas por niños, niñas y adolescentes durante la dictadura es un deber ético y político que busca garantizar el respeto a sus derechos y evitar la repetición de estos actos de violencia, frente a discursos de negación o relativización de lo ocurrido.

Las memorias están en constante construcción. La historia ha sido relativizada, pero ya sabemos de esos hechos que han establecido una verdad. Aún falta justicia y reparación, contamos con espacios como sitios de memoria y tenemos el desafío de seguir recordando a tantos y tantas, especialmente a los niños, niñas y adolescentes, para las nuevas generaciones, en estos momentos donde todavía hay gente que niega estas verdades, que están a la vuelta de la esquina de nuestros territorios.

Nury V. Gajardo Diaz

Educadora Popular. Orientadora Familiar. Magister en educación y Liderazgo. Achnu.

Las expresiones emitidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad de su autor(a) y no representan necesariamente las opiniones de El Ciudadano.