En Chile pocas palabras dividen tanto como “neoliberalismo”, pero pocas describen con tanta precisión el marco económico que ha moldeado al país durante los últimos 50 años.

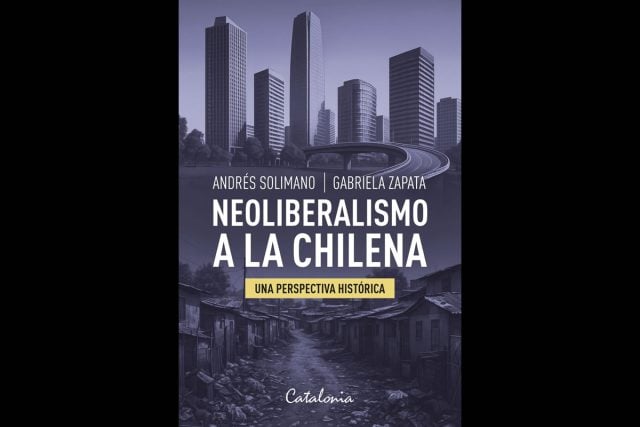

En «Neoliberalismo a la chilena» (Editorial Catalonia), los economistas Andrés Solimano y Gabriela Zapata proponen justamente lo contrario al ruido habitual: bajar la temperatura, encender la luz y examinar con evidencia un modelo que, de tan arraigado, muchas veces escapa al juicio crítico.

El libro nace de un ensayo académico de los autores publicado por la Universidad de Cambridge y por el Instituto Mundial de Investigación en Economía del Desarrollo de la Universidad de las Naciones Unidas.

Traducido al español y adaptado para un público masivo, la obra reconstruye medio siglo de transformaciones radicales en el país, desde el laboratorio económico de la dictadura hasta su continuidad, con matices, durante la democracia.

Los autores hacen un riguroso recorrido por los procesos de privatización, desregulaciones, inflación y empleo, educación, salud, vivienda y pensiones, entre otros. El análisis advierte con datos dónde el modelo mostró logros y dónde entró en fatiga, y sugiere que el próximo ciclo de desarrollo en Chile tendrá que equilibrar crecimiento, cohesión social y cuidado ambiental.

Conversamos con ambos autores para profundizar en las preguntas centrales del libro: ¿Cómo se naturalizó el modelo neoliberal en Chile? ¿Cuáles fueron sus logros y dónde empezaron a evidenciarse sus límites? ¿Qué papel jugaron la desigualdad, el poder económico y la debilidad de la educación pública en la persistencia de este patrón de desarrollo?

Y sobre todo, ¿qué tendría que cambiar para abrir un nuevo ciclo de crecimiento, cohesión social y sostenibilidad ambiental?

A lo largo de la entrevista, Solimano y Zapata revisan medio siglo de decisiones institucionales, tensiones políticas y resultados sociales; explican por qué la transición de los años 90 consolidó definitivamente el modelo; discuten la “fatiga” de un crecimiento excesivamente apoyado en recursos naturales; y plantean caminos concretos para reequilibrar el rol del Estado, la protección social y la estructura productiva. Sus respuestas —rigurosas, históricas y sin caricaturas— ofrecen herramientas para entender no solo el pasado reciente, sino también las posibilidades reales de transformación en el Chile que viene.

–El concepto de “neoliberalismo” genera más ruido que análisis. ¿Cuál fue el mayor desafío metodológico para presentar una mirada histórica y empírica, más que ideológica?

El término neoliberalismo se usa en la literatura económica y de ciencias sociales y describe el nuevo liberalismo económico, diferente de aquel del siglo 19, que surge con la Sociedad Mont Pelerin y otros grupos conservadores desde las décadas de 1930 y 1940.

Ya a mediados el siglo XX Milton Friedman usaba este término y también se adhería Hayek. En nuestro libro usamos esta categoría y le damos una perspectiva histórica. Nuestro objetivo era reconstruir, con evidencia, qué reformas se hicieron realmente, cómo operaron y cuáles fueron sus efectos.

Tuvimos que trabajar con archivos, datos administrativos, documentos de política y comparaciones internacionales para mostrar el funcionamiento del modelo chileno, sin caricaturas. Ese rigor era indispensable, porque el caso chileno no se entiende como un debate abstracto, sino como una secuencia concreta de decisiones institucionales tomadas durante 50 años a partir de mediados de la década de 1970 con Pinochet.

–Ustedes plantean que el modelo chileno se ha “naturalizado” en la cultura. ¿Qué expresiones concretas encontraron en el mercado laboral, las políticas públicas y la percepción ciudadana?

La naturalización aparece en varias capas de la vida cotidiana. En el mercado laboral se instaló la idea de que la protección social es responsabilidad individual: ahorrar en la AFP, capacitarse, endeudarse para estudiar o para costear salud.

En las políticas públicas, se volvió casi obvio que el Estado debía operar mediante subsidios a la demanda, mientras la provisión directa quedó en segundo plano.

Y en la ciudadanía se extendió una noción muy fuerte: que cada persona debe “arreglárselas sola”, que endeudarse es normal y que el mercado es el mecanismo legítimo para acceder a bienes esenciales.

Una consecuencia importante ha sido fomentar el individualismo y el materialismo, y hacer natural el pago por todo, exaltando el fin de lucro en actividades que históricamente se organizaban en forma diferente: educación, salud, pensiones, cárceles, etc. Ese conjunto de creencias ha creado un nuevo “sentido común” (neoliberal) permitiendo que el modelo privatizador se mantenga más allá de los gobiernos, incluso cuando sus resultados muestran límites claros, sobre todo en desigualdad, productividad y movilidad social.

–Al reconstruir medio siglo de transformaciones, ¿cuál es el punto de inflexión más decisivo para consolidar el modelo económico actual?

El punto decisivo fue, probablemente, la institucionalización del modelo durante los años 90. La transición democrática optó por mantener pilares fundamentales heredados del período anterior: apertura comercial, sistema de AFP, focalización del gasto social, provisión privatizada de servicios sociales, autonomía del Banco Central y subsidios a la demanda.

Esa continuidad, más que cualquier reforma puntual, convirtió al modelo en el marco estable y duradero de la economía chilena. Es ahí cuando deja de ser un experimento y se vuelve estructura, con efectos persistentes en desigualdad, productividad y en la forma de entender el rol del Estado.

La persistencia hasta hoy de la Constitución de 1980 también ha impedido reformas de fondo del modelo que dejó Pinochet. Seguir con la misma Constitución del periodo autoritario (con algunas reformas) ya 35 años posterior a la restauración a la democracia, hace a Chile una anomalía en las transiciones post-autoritarias en el mundo. Es muy diferente a la España post-Franco, Brasil post militares, Sudáfrica post apartheid y otros casos en que todos se dieron nuevas Constituciones y nuevas instituciones acordes con sus nuevas realidades democráticas. Esto en Chile no se ha logrado.

-Privatización, desregulación y apertura comercial marcaron el ciclo neoliberal. ¿Dónde ven sus principales logros y su “fatiga”?

Los logros inmediatos fueron claros: estabilidad macroeconómica, control inflacionario (que fue un proceso lento y socialmente costoso), modernización de sectores y crecimiento acelerado en los 90 y 2000.

La “fatiga” aparece en los ámbitos para los cuales el modelo nunca fue bien diseñado y que simplemente son inherentes a el: desigualdad social de ingresos, riquezas y oportunidades, protección social, movilidad ascendente afectada por el deterioro programado de la educación pública, des-industrialización, deterioro ambiental y sobre-explotación de los recursos naturales. No es que el modelo haya sido poco robusto en estas dimensiones; simplemente, el mercado no produce equidad, porque su lógica es la eficiencia y la asignación de bienes por capacidad de pago.

Por eso, cuando la provisión de bienes esenciales depende principalmente del mercado, es esperable que la desigualdad persista y que las condiciones básicas de vida de muchas personas queden condicionadas a sus ingresos y no a derechos sociales garantizados.

–¿Qué enseñanzas deja la experiencia chilena sobre los límites del crecimiento basado en recursos naturales? ¿Qué alternativas ven para el futuro?

Una de las lecciones centrales reafirmadas por la Universidad de Naciones Unidas (Tokio) y el Instituto Mundial de Investigación en Economía del Desarrollo de Naciones Unidas (Helsinki), con quienes cooperamos en la preparación de este libro, es que la desigualdad no es solo económica sino que también genera una estructura funcional de poder y se refuerza por esta.

Cuando la riqueza está altamente concentrada, la influencia política también se concentra, y eso hace extremadamente difícil impulsar reformas estructurales, incluso cuando existe consenso ciudadano sobre su necesidad. La elites dominantes bloquearan cambios que no les convienen a sus intereses y para eso ejercen una gran influencia sobre el sistema político y dominan el sistema comunicacional.

Además, el caso chileno muestra que se puede crecer por décadas sin generar movilidad social significativa. La educación pública fue desmantelada hace décadas y ha sufrido un deterioro progresivo; pese a la masificación de la educación superior, la calidad de la educación que se imparte sigue siendo un punto crítico, y muchos títulos profesionales por los que pagan -bastante caro y con deuda- los estudiantes, no se traducen para ellos en empleos de calidad y estables.

A esto se suma el estancamiento de la productividad, que suele atribuirse a los trabajadores, cuando en realidad el problema es estructural: incluso si nuestros egresados tuvieran habilidades de primer nivel, ¿en qué sectores de alta productividad trabajarían? Chile no ha desarrollado industrias complejas capaces de absorber mano de obra calificada ni de empujar innovación, y sin esa transición productiva, el país queda atrapado entre recursos naturales y trabajo de baja productividad.

La alternativa requiere avanzar simultáneamente en al menos tres frentes:

- Fortalecer y modernizar la educación pública;

- Impulsar sectores industriales con mayor valor agregado y complejidad tecnológica;

- Construir un Estado capaz de coordinar esa transición a una educación y sistema productivo diferente.

Sin mover esas piezas a la vez, volveremos a chocar con los mismos límites.

-Áreas como salud, educación, vivienda y pensiones se diseñaron como “mercados”. ¿Qué sector requiere hoy una reforma más urgente?

Hoy la urgencia no está concentrada en un solo sector, sino se refleja en la fragilidad estructural que viven grandes grupos de la población de menores ingresos y capas medias. Aunque las pensiones han mejorado algo tras reformas recientes, muchas personas siguen atrapadas en un circulo de salarios bajos, informalidad, microempresas precarias y un sistema de salud que no siempre responde a tiempo.

La educación superior se masificó, pero sin generar movilidad social auténtica: la calidad escolar sigue siendo desigual, y el valor de las credenciales académicas está muy segmentado. Además los estudiantes egresan con una pesada mochila de endeudamiento de la educación superior.

Si alguien pierde su trabajo, el sistema de protección social permite sostenerse unas pocas semanas. Una enfermedad inesperada, un despido o un evento familiar adverso pueden desestabilizar completamente a un hogar en términos económicos y emocionales.

Por eso la urgencia es fortalecer seguridad social, empleo formal y provisión pública de calidad de los servicios públicos. No es solo eficiencia o equidad: es devolver estabilidad a vidas que hoy están permanentemente al borde de caer en un precipicio de pobreza y deuda.

–Desde una mirada comparada, ¿en qué Chile sigue siendo excepcional y en qué se parece cada vez más a América Latina?

Chile sigue cerca de la cima regional en ingreso por habitante y tiene un marco macroeconómico, reglas fiscales y estabilidad institucional significativa para estándares regionales. Pero también es muy similar al resto de América Latina en cuanto a desigualdad persistente, baja movilidad social, informalidad laboral y tensiones socioambientales.

El mito del “caso aparte” se sostiene menos hoy que hace 20 años atrás, especialmente por el estancamiento de la productividad y la falta de sectores industriales complejos y sofisticados propios de los países desarrollados.

-De cara a un nuevo ciclo electoral, ¿qué inercias del modelo sobrevivirán y qué márgenes reales de reorientación existen?

Ciertos rasgos más profundos del modelo —apertura comercial, autonomía del Banco Central y un diseño institucional favorable a la acción privada (sesgada sí a empresas grandes)— probablemente sobrevivirán a cualquier coalición porque están incrustadas en la arquitectura económica.

El margen de reorientación está en políticas laborales (salarios, capacidad de negociación, horarios), fortalecimiento de la provisión pública de bienes colectivos y servicios sociales, regulación de mercados concentrados y expansión de seguros sociales.

Pero hay que reconocer un punto clave: la desigualdad también moldea la capacidad de hacer reformas. Cuando el poder económico está muy concentrado, el margen político se estrecha. Con mayoría simple se pueden mejorar regulaciones y ampliar derechos sociales; para reformas estructurales —tributaria, pensiones, sistema de salud— se requieren acuerdos amplios, precisamente porque afectan intereses concentrados.

-Si “desneoliberalizar” significara solo tres cambios prácticos y medibles, ¿cuáles serían? ¿Qué costo político aceptarían?

Tres cambios con impacto real serían:

- Ampliar la provisión pública directa y gratuita en salud, educación y cuidados, reduciendo dependencia del pago directo y en el endeudamiento.

- Fortalecer regulación y competencia en sectores altamente concentrados, desde pensiones hasta mercados digitales. Se necesita una desconcentración efectiva de mercados y propiedad.

- Incrementar la recaudación tributaria progresiva para financiar bienes públicos y reducir la vulnerabilidad social.

Todos tienen un cierto costo político, porque implican redistribuir poder e ingresos. Pero si algo muestra el caso chileno es que sin abordar la persistencia de la desigualdad y su efecto sobre la política, las reformas se vuelven casi imposibles. Aceptar ese conflicto es parte del camino hacia un desarrollo más inclusivo.

En definitiva, se necesita que la población tenga consciencia de sus derechos y actué en forma organizada en la preservación y ampliación de esos derechos; sería riesgoso para el pueblo trabajador confiar solo en los representantes en el Parlamento, que muchas veces tienen agendas propias y dependen del financiamiento privado para sus campañas y su reelección.

El Ciudadano