A orillas del río Queuco, en el corazón de Pewen Mapu, se reunió una asamblea de lonko, machi y werken de Santa Bárbara y Quilaco (Región del Bíobío). La resolución fue tajante: rechazo unánime a la consulta indígena por el “nuevo sistema de tierras”. Enumeraron seis razones —desde el “fin a los reclamos de territorios ancestrales” hasta la omisión del derecho al agua—, cuestionaron la “letra chica”, rechazaron la modificación del artículo 13 y del artículo 20 b de la Ley Indígena, y cerraron con una frase que hoy recorre el Wallmapu: “No existe Paz ni entendimiento mientras estemos en estado de excepción; mientras exista militarización y presos políticos mapuche, no habrá paz ni entendimiento”.

Qué propone la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento (y por qué ahora)

La Comisión para la Paz y el Entendimiento (CPE) fue concebida como respuesta institucional a un conflicto de larga data. Su mandato, formalizado por el Decreto Supremo N°14/2023, fue asesorar al Presidente con una solución de largo plazo al conflicto territorial en Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos; diagnosticar la demanda de tierras; propiciar diálogo; y recomendar mecanismos de reparación.

El Informe Final incluye un paquete de recomendaciones cuyo primer punto es “establecer un nuevo sistema de tierras” para armonizar la Ley 19.253 con el Convenio 169 de la OIT, resolver el problema presupuestario con un plan integral y acelerar la respuesta a la reparación. Ese sistema contempla una Agencia de Reparación y un Fondo Financiero con un valor en torno a USD$ 4.000 millones, con subfondos específicos y supervisión de la Contraloría.

El diagnóstico que empuja el cambio es elocuente: con el esquema actual, los tiempos de espera entre que una comunidad obtiene aplicabilidad y recibe efectivamente tierras bordean 20 a 25 años, y cerrar la demanda institucionalizada podría tardar entre 80 y 162 años según el escenario —una proyección que erosiona la confianza y alienta tensiones.

Cómo se está haciendo la consulta (y dónde se traba)

El Gobierno activó una consulta indígena para discutir medidas vinculadas al nuevo sistema de tierras y su aterrizaje normativo. La CPE, por su parte, recomendó mejorar la efectividad de estas consultas fortaleciendo la institucionalidad que las ejecuta —en particular, la coordinación y asistencia técnica de procesos locales y nacionales—, asunto que aúna letra y práctica.

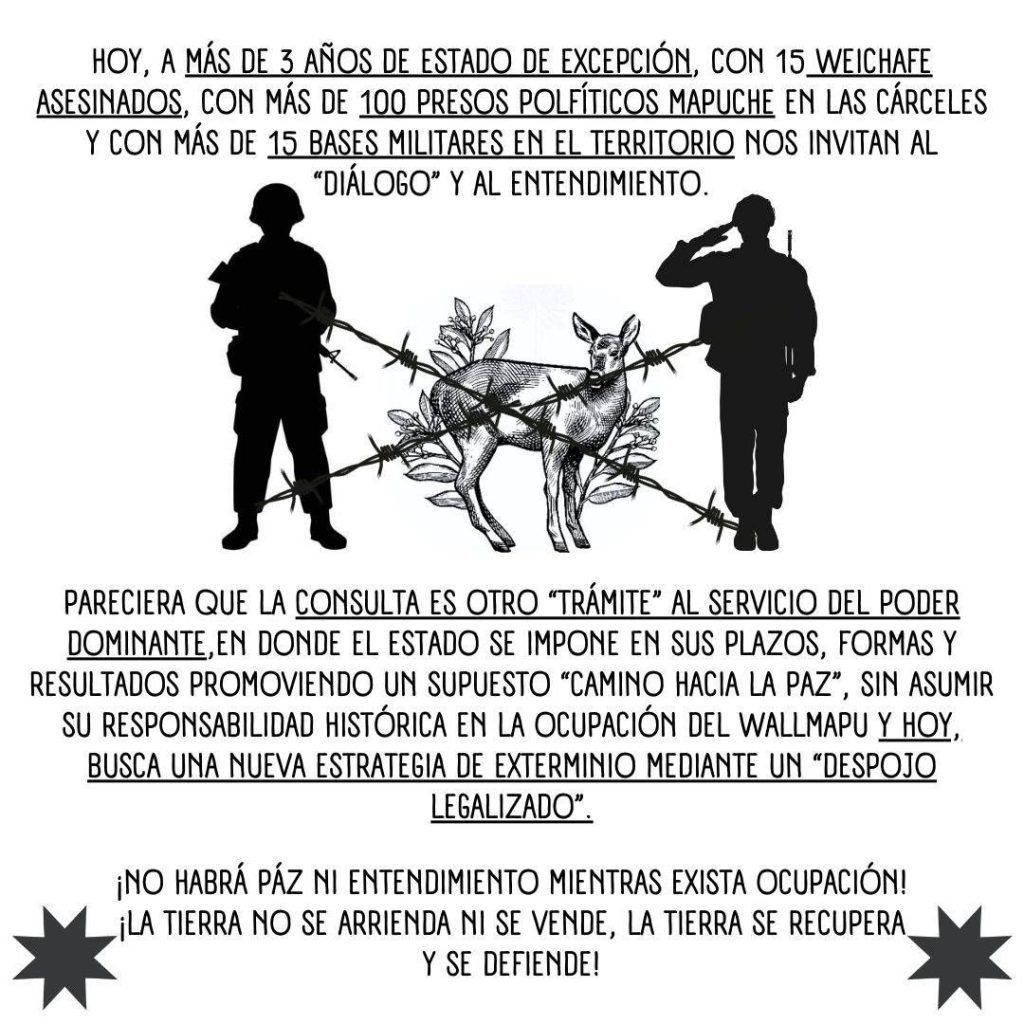

Pero el proceso parte en desventaja: la militarización como telón de fondo, el carácter no vinculante con que se perciben estas consultas y la focalización territorial en cuatro regiones abren la discusión sobre exclusiones y legitimidad.

Militarización y condiciones de diálogo

El historiador y antropólogo José Bengoa, en conversación con Radio U. de Chile, lo plantea en términos elementales:

“Las comisiones de paz […] ahí hay que hacer lo que se llama normalmente, un alto al fuego, porque no se puede hacer una comisión de paz teniendo preso a Héctor Llaitul y una cantidad enorme de mapuches. Llamándolos terroristas y poniendo un estado de excepción. No puede haber un trabajo de paz serio en condiciones de esa naturaleza. […] Si no se convoca a los actores beligerantes, no están sentados los que tienen que estar en la mesa. O sea, cuando se hace la paz, se hace la paz con los que están en guerra”.

Desde el otro lado de esa mesa ausente, Héctor Llaitul —líder de la CAM, encarcelado bajo Ley de Seguridad del Estado— es categórico en una columna publicada por Le Monde Diplomatique:

“Seamos claros, esta Comisión no representa los objetivos políticos de nuestra organización y del movimiento mapuche autonomista […] y nace, sesiona y concluye en medio de un estado de excepción sobre aquel territorio objeto de la misma, no tiene legitimidad. Quieren ‘hacer política’, aunque el término les quede grande, con la pistola sobre la mesa y los milicos sitiando comunidades. […] Es un instrumento político y mediático que excluye al movimiento mapuche autonomista y afirma que los intereses del Estado y del gran capital están bajo amenaza”.

Con todo, si la consulta se percibe cruzada por coerción estructural —estado de excepción, prisiones, allanamientos—, la legitimidad del proceso se erosiona antes de partir. “No hay paz con la pistola sobre la mesa” no es una metáfora: es una condición.

Marco jurídico y “punto final”

La abogada Natividad Lanquileo identifica el núcleo del desacuerdo: “El gobierno ha entregado información confusa entre lo que se va a consultar y los efectos que tendrá esta consulta […]”.

Su tesis jurídica es nítida:

“En lo concreto, al hablar de un nuevo sistema de tierras implica modificar la Ley Indígena, dado que establece una nueva institucionalidad para la compra de tierra, impone nuevos requisitos a las nuevas comunidades para acceder al fondo de tierras y entrega la posibilidad de establecer diversos contratos sobre las tierras protegidas. Por otra parte, es punto final a las reclamaciones de restitución territorial”.

Y sobre los estándares de derechos humanos indica: “Las consultas deben ser de buena fe, previa, libre e informada. […] En términos jurídicos no cumple con los estándares mínimos, es un proceso excluyente y deja de lado a mapuche de otras regiones”.

En este sentido, la CPE efectivamente recomienda un nuevo sistema, con nueva institucionalidad, fondos separados y un Tribunal Arbitral con competencias específicas; también prevé una transición donde CONADI mantiene funciones hasta que la nueva agencia opere. Asimismo, la abogada mapuche al referirse a la consulta como excluyente, toma en cuenta que la diáspora mapuche también es consecuencia del «despojo».

Dimensión cultural y de género

A su vez, en conversación con Radio U. de Chile, la académica y lingüista mapuche Elisa Loncon cuestiona el origen gubernamentalizado de la CPE y la ausencia de movimientos con base territorial en su confección:

“[…] hay organizaciones sociales mapuche que tienen bases territoriales que no participaron. Entonces, [la propuesta de la CPE] fue hecha con una comisión designada. Este informe no responde a una conversación participativa democrática”.

Pero el punto de fondo es cultural:

«La tierra no es una mercancía desde el punto de vista de la filosofía del sentido del ser mapuche. Entonces, ese componente está ausente, la tierra como la madre tierra, la tierra como este pensamiento que nos vincula a diario con la vida, la interdependencia del ser humano con la tierra, toda esa discusión está fuera [del documento de la CPE]».

Y abre un eje imprescindible:

“La participación de las mujeres no se refleja en las propuestas. […] cuando se va a legislar sobre el reconocimiento, se va legislar sobre el derecho a las tierras, pues son las mujeres [indígenas] las que han hecho el cuidado de la tierra, cuidado de los conocimientos, pero esas mujeres al momento de tomar las decisiones no están porque no se favorece la incidencia democrática de las mujeres indígenas«.

En síntesis, según lo que plantea Elisa Loncon, si el nuevo sistema no integra la relación espiritual con el territorio y no incorpora incidencia efectiva de mujeres, seguirá pareciendo una política administrativa ajena a la vida mapuche.

¿Qué cambia con el “nuevo sistema”? (lo que dice el informe)

- Arquitectura. Una Agencia de Reparación dependiente de un órgano de alta jerarquía coordinaría reparaciones con criterios y plazos definidos; el objetivo es evitar conflictos y ajustarse al derecho, no a vías de hecho.

- Financiamiento. Un Fondo en torno a USD$ 4.000 millones —con subfondos— nutriría el sistema; uno de ellos asigna USD$ 3.266 millones a solicitantes con aplicabilidad o en trámite a la fecha.

- Tribunal Arbitral. Órgano autónomo, paritario (mapuche/no mapuche), con funciones de mediación y decisión en materias de reparación; sus resoluciones financia el Fondo vía la Agencia.

- Transición. CONADI mantiene funciones hasta que opere el nuevo sistema; el art. 20 letra a) seguiría bajo su ejecución incluso después del traspaso.

- Justificación. Con el modelo actual, el plazo para cerrar la demanda oscila entre 80 y 162 años y los tiempos entre aplicabilidad y entrega rondan 20–25 años; el nuevo sistema intenta acortar ese horizonte.

Voces del territorio: por qué se rechaza (síntesis breve; detalle en Anexo)

–Pewen Mapu (Alto Biobío). Rechazo unánime. Denuncian “fin de la lucha histórica”, mercantilización interna, omisión del agua y cambios a art. 13 y 20 b.

–Territorios williche (Osorno). Rechazo integral. Alertan sobre art. 13, demandan restitución de territorio y aguas, y proponen fortalecer Cacicados (art. 61).

–Mahuidache (Freire). Anuncian movilizaciones y corte de Ruta 5; no permitirán la consulta local.

–Panguipulli–Los Lagos (Los Ríos). Rechazo por no vinculante; alerta por libre mercado de tierras si se modifica el art. 13; denuncian “punto final”.

–Nagche de Purén (Malleco). Informe “a espaldas” del pueblo; piden fin de la militarización y diálogo real.

–Kona Rüpu Mapu (Coñaripe). Rechazo por falta de representatividad, militarización y alcance en solo 4 regiones; exigencia de no modificar la Ley 19.253.

–Pu Kono (Pucón). La consulta no es previa, libre e informada bajo estado de excepción; el proceso divide al pueblo.

–Vilcún. Llamado a no firmar asistencia; defensa de la Ley Indígena como piso de protección.

–Puerto Varas–Llanquihue–Frutillar. Rechazo por ausencia de autoridades pertinentes; indemnización “pro-latifundistas”; alerta por beneficios individuales como señuelo.

Cinco nudos del conflicto

- Legitimidad en contexto de fuerza. Comunidades sostienen que no puede existir consulta bajo militarización y con presos políticos; sin alto al fuego ni garantías, la consulta nace coja.

- Consulta ≠ consentimiento. El estándar OIT 169 exige buena fe y adecuación cultural; el territorio reclama incidencia vinculante y co-gobernanza —no mera socialización.

- Art. 13 y 20 b de la Ley Indígena en la mira. La posibilidad de contratos sobre tierras protegidas y nuevas exigencias para acceder a fondos son leídas como clausura de la restitución (el temido “punto final”). El informe recomienda un rediseño institucional con agencia, fondo y tribunal; el debate es cómo y bajo qué resguardos.

- Cultura y género. La relación con Ñuke Mapu y la incidencia de mujeres deben ser pilares; si quedan ausentes, el sistema luce ajeno al kimün y al itrofill mongen.

- Alcance territorial. Focalizar en cuatro regiones excluye realidades urbanas y otras zonas; la diáspora mapuche también es consecuencia del despojo.

Qué arriesga el Gobierno (y cuáles serían las condiciones mínimas)

- Una consulta deslegitimada desde su origen.

- Judicialización por estándares OIT (previa, libre e informada).

- Escalada de movilizaciones (rutas, servicios, predios) y mayor polarización pública.

- Llevar al Congreso un paquete sin validación territorial, lo que fragiliza cualquier reforma.

Condiciones mínimas (según territorio y estándares):

- Desescalar la militarización.

- Información clara y completa, materiales comprensibles y en mapudungun; cronograma no “exprés”.

- Facilitación intercultural independiente y veedurías de DD.HH.

- Mecanismos vinculantes: actas públicas, trazabilidad de observaciones y devolución en territorio.

- Mesa de co-gobernanza mapuche para diseño, priorización, ejecución y evaluación del sistema.

- No mercantilizar tierras protegidas; evitar que compensaciones sustituyan restitución.

La CPE intenta ordenar una agenda de reparación con herramientas nuevas (agencia, fondo, tribunal). Pero no hay paz posible sin territorio ni participación vinculante. Si el Estado insiste en consultas no vinculantes, cronogramas «exprés» y militarización como música de fondo, la percepción de “reingeniería administrativa” para cerrar el conflicto —y no para resolverlo— solo se consolidará. El camino es otro: co-gobernanza real, alto al fuego y un diseño que reconozca a Ñuke Mapu y a las mujeres indígenas como pilares. Lo demás es hacer política “con la pistola sobre la mesa”.

ANEXO — “Mapa del rechazo” (comunicados, extractos y contexto)

Pewen Mapu (Ribera Queuco y Alto Biobío) — rechazo unánime

- Razones: “fin a los reclamos” por vía normativa; mercantilización interna de tierras; omisión del agua; rechazo a modificar art. 13 y 20 b; denuncia de estado de excepción permanente.

- Cierre: “No existe Paz ni entendimiento mientras estemos en estado de excepción…”

- Acción: articulación entre lof (Trapa Trapa, Butalelbún, Malla Malla, Cauñicu, Villa Ralco, Callaqui, Quepuca Ralco, etc.).

Osorno — Junta General de Caciques y territorios williche

- Razones: Consulta “dañina” y “de mala fe”, “punto final” a la demanda; rechazo tajante a modificar art. 13; exigencia de restitución del territorio y aguas; crítica a compensaciones en reemplazo de derechos; llamado a fortalecer Cacicados (art. 61).

- Exigencia fiscal: piden que los USD$ 4.000 millones se asignen a CONADI para 20 b y ampliación de 20 a.

- Contexto: refuerzan que las consultas no reemplazan Parlamentos como instancia propia.

Freire — Territorio Mahuidache

- Razones: “nulo avance” de CONADI; incumplimientos; la consulta “no habrá paz ni entendimiento mientras continúe el Estado de Excepción”; rechazo a la realización local.

- Acción: movilizaciones y corte de la Ruta 5 Sur; cuestionamiento a concesión carretera sin consulta.

Panguipulli–Los Lagos (Los Ríos)

- Razones: consultas no vinculantes; “punto final” a la deuda histórica; no modificar la Ley Indígena (en especial art. 13 para evitar “libre mercado” de tierras).

- Diagnóstico político: el Gobierno “imponen nuevamente una comisión a espaldas del pueblo mapuche”.

Nagche de Purén (Malleco)

- Razones: Comisión “a espaldas del pueblo y sus organizaciones”; derecho al territorio respaldado en Parlamentos históricos; ausencia de reconocimiento del genocidio y del empobrecimiento provocado por el Estado; fin a la militarización.

- Petición: abrir un diálogo real con el pueblo mapuche y sus organizaciones.

Kona Rüpu Mapu (Coñaripe, Los Ríos)

- Razones: falta de representatividad de la CPE; consulta bajo militarización; exclusión de regiones no consideradas; intento de llevar tierras al mercado winka; no modificar la Ley 19.253; libertad a presos políticos; listas de sectores (Panguipulli, Liquiñe, Tralitraco, Coñaripe, etc.) con demandas específicas.

- Mensaje: “No seremos cómplices de este despojo encubierto.”

Pu Kono (Pucón, Araucanía)

- Razones: La consulta no respeta formas ni protocolos ancestrales; ilegítima por no ser previa, libre e informada bajo estado de excepción; desvalidan el informe final por falta de participación del pueblo nación mapuche; critican división interna.

- Denuncias: interés del poder judicial y del gran empresariado; mención a desapariciones forzosas (ej.: Julia Chuñil).

Vilcún (Araucanía)

- Razones: falta de claridad y dudas sobre “buena fe” del proceso; defensa de la Ley Indígena como piso de protección; denuncia de beneficios al empresariado; llamado a no firmar asistencia y a organizarse.

Puerto Varas–Llanquihue–Frutillar (Los Lagos)

- Razones: falta de autoridades pertinentes convocadas; el nuevo sistema “reduce la lucha histórica a actos administrativos y lógicas de mercado”; indemnización pro-latifundista; “beneficios individuales” como mecanismos de cooptación; rechazo unánime.

- Acción: “nuestro territorio está en alerta y dispuesto a organizarse”.

Curacautín (Araucanía)

- Razones: rechazo por no vinculante y falta de pertinencia; pedidos de diálogo real con estándares y tiempos acordados.

San Juan de la Costa (Los Lagos)

- Razones (videos): proceso “engañosa y de mala fe”, vulnera OIT 169; crítica a diseño centralista; demandas de información completa y facilitación intercultural.

Los Sauces (Malleco)

- Razones: rechazo articulado; exigencia de fin del estado de excepción como condición mínima; llamados a unidad y organización.