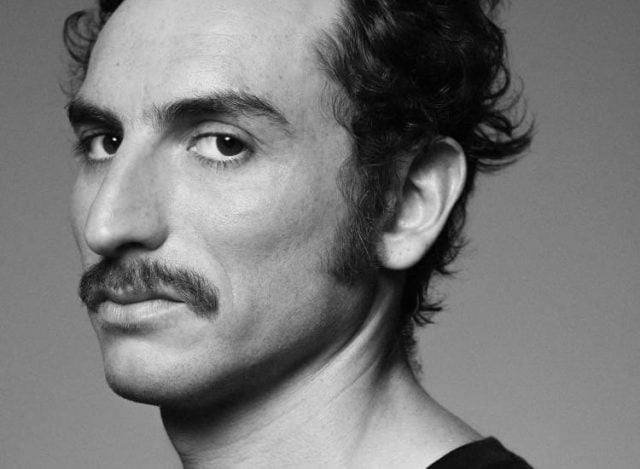

Por Nicolás Zárate- Teatro ICTUS

Siempre me he preguntado qué es lo que opera en los actores y actrices cuando el tiempo se modifica en el escenario. Digo se modifica porque ahí se vuelve modelable, flexible, fluido, cambiable. Podríamos decir que tiempo y espacio mutan su principio absoluto y se vuelven cuánticos.

Sin duda que la percepción del tiempo es una experiencia puramente subjetiva. Sin embargo, en el escenario esa experiencia se puede volver colectiva. Si bien lo vivimos desde nuestras subjetividades, es muy común que al final de la obra las sensaciones temporales sean muy parecidas. O, por el contrario, completamente disonantes, pero siempre entre grupos de personas (tres la habrán encontrado estática, otras tres muy rápida). Estoy seguro, eso sí, que ninguna va a estar en concordancia con el tiempo real acaecido en la función.

Quizás el espectador lo percibe de la misma manera. En unas de las últimas obras que hicimos en con Teatro Ictus, Pedro Juan y Diego, mi personaje, Diego, tenía un reloj con cronómetro. Este reloj era utilizado en algunas escenas. Cada vez que lo miraba no podía creer que el tiempo “real” avanzaba de manera tan disímil al ficcional. Mi sensación escénica era completamente diferente. En el escenario ocurrían días enteros y en el reloj solo treinta minutos. En escenas que siempre me han parecido extensas, por lo importante y contundente de lo dicho, solo pasaban dos minutos.

Asimismo, en un momento en el que ocupaba el reloj para cronometrar los segundos que demorábamos trasladando una piedra de un lugar a otro (la obra consta de la construcción de una muralla de piedras), el tiempo se me hacía completamente lento. En el escenario necesitábamos más velocidad para generar ese instante y uno de mis compañeros gritaba los segundos sin importar que el cronómetro marcara otra temporalidad.

También, cuando olvidamos un texto o algún imprevisto sucede en escena, nuestra capacidad de respuesta se vuelve inmediata. Podemos inventar toda una gama de palabras en el caso de un olvido o generar alguna situación que nos vuelva a la estructura de la historia. Sin embargo, la sensación de lo que ahí sucede es eterna. Medio segundo se convierte en una agonía lenta e imperecedera. Así también como espectador, cuando una obra no logra generar interés, la sensación puede ser de una extensión inacabable, aunque solo llevemos pocos minutos de función.

Últimamente me he cuestionado mucho este punto. He tenido la posibilidad de participar en obras y películas de hasta tres horas de duración y, en un par de casos, más que eso. Mucha gente encuentra que es demasiado. Yo me pregunto, ¿será que nunca más se podrá montar un Hamlet completo? Qué pasa con Platónov, esa obra de Chéjov de casi 7 horas de duración. ¿Ese es un tiempo que ya no podemos permitirnos? ¿O es que no nos interesa vivir esa experiencia?

Cuando la gente me dice que la obra o la película es larga, yo les pregunto si por esa razón se aburrieron. La respuesta es “no, todo lo contrario”. Si les creemos y no pensamos, paranoicamente, que lo dicen solo por deferencia, entonces, ¿por qué la consideran larga? Porque es en el tiempo real donde no tenemos permitido vivir esa extensión. No es el tiempo escénico.

Si bien existen obras y películas que, a la mayoría de las subjetividades les parecen eternas y terriblemente tediosas, hay una gran cantidad que no lo son y que, sin embargo, deben estar siempre bajo la lupa de los censores horarios, como si estuviéramos viviendo la dictadura de la inmediatez. Y hablo de subjetividades porque no creo que exista la objetividad en el acontecimiento estético.

Por otro lado, ¿cuál es el problema del aburrimiento? ¿Acaso aburrirse implica “perder el tiempo”? Es entendible creer que en nuestra profesión debemos entretener, pero ¿qué pasa con el contemplar, pensar y disfrutar estéticamente de algo?

Esto sin duda está ligado al uso del tiempo y es que, como nos dice Dubravka Ugrešić, hablando sobre la novela “La lentitud”: “Milan Kundera vive la velocidad como una forma de éxtasis, pero al mismo tiempo se pregunta adónde ha ido a parar el disfrute de la lentitud, dónde se han perdido los vagabundos, esos que como se dice en croata, le roban el tiempo a dios, es decir que malgastan el tiempo y duermen bajo las estrellas”.

Entiendo que las dinámicas de la virtualidad, redes sociales, los videos de las historias de Instagram o los de tik tok, han reformado nuestra capacidad de atención, pero me niego a creer que tengamos que ceder completamente la manera de contar historias a merced de una estandarización de los sucesos escénicos.

Digo esto porque muchas películas, por ejemplo, tienen que, para lograr financiamiento, cumplir con rasgos similares en términos de tiempo y situaciones. Página 20 alguna escena de acción, página 35 algún beso, página 40 entender el giro, etc. Ya lo decía Raúl Ruiz cuando se refería a que el cine podía generar más dinero que una guerra, pero a condición de seguir las reglas del modelo narrativo industrial. Ese que se transformó en un automatismo más para los espectadores.

No digo que no deben existir ese tipo de películas de retail. Como tampoco digo que deberían prohibirse las obras y teleseries que conviven con la manera de ver el mundo actual y que se rigen por la inmediatez de sus parámetros temporales. Solo digo que debe existir también la contraparte. Obras y películas cuya extensión sea larga o cortísima, pero no buscando el estándar impuesto.

Quizás estas obras permitan otro acercamiento a la percepción del presente. Que nos hagan, incluso en el aburrimiento, divagar por otros rincones del pensamiento. Darnos el tiempo de discurrir en el inconsciente. No dar todo por sentado, sino abrirnos a otros espacios de significación. Quizás generar esa “otra” película secreta de la que hablaba Ruiz, esa que cada película debe poseer. Esa contraparte, a veces antitética, que hace poner en tensión ambas narraciones, para darle otro mundo de sentido al aspecto puramente diegético.

¿Por qué no tenemos ese tiempo permitido? ¿Qué es lo que nos han quitado? ¿Por qué nosotros mismos, como artistas, no nos damos ese espacio de creación o de contemplación? Porque, siendo honesto, también hemos caído en el flujo de la rapidez, en la liquidez del contenido. Y no me refiero solo a los términos del pensador, Zygmunt Bauman, que hablaba de una modernidad líquida para describir un tiempo sin certezas, me refiero también a la perspectiva de la liquidez monetaria. En cine, sobre todo, el tiempo es dinero. En todo, el tiempo es dinero. Pero para hacer arte requerimos de una suspensión de este para poder crear.

Cuando hacemos la función algo en nuestro espacio-tiempo se modifica, vencemos un poco nuestro destino finito y nos volvemos inmateriales e infinitos. Ahí quizás está por qué seguimos intentándolo una y otra vez. Quizás en ese espacio engañamos al reloj y alejamos, un poco, la muerte de nuestra vida.

Por Nicolás Zárate- Teatro ICTUS.-