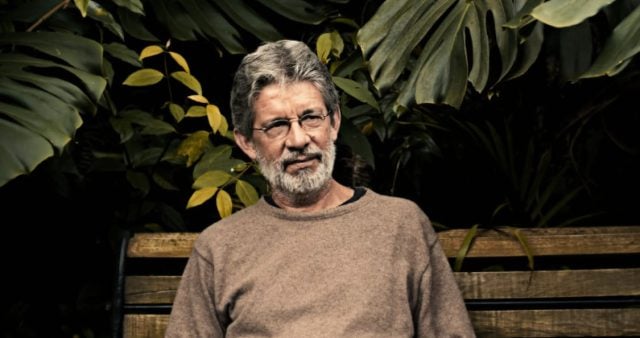

Entrevista por Mariana Hales

El escritor colombiano Tomás González, reconocido con el Premio Iberoamericano de Narrativa Manuel Rojas 2025, reflexiona sobre el papel de la literatura en contextos de violencia, desigualdad y crisis ecológica.

En esta entrevista, defiende una narrativa atenta a lo íntimo y lo silencioso como forma de resistencia frente al mundo acelerado: “Todo parecería tener la narrativa propia de una Tragedia con mayúscula”.

González reivindica la dimensión política de los personajes sin caer en el panfleto, y señala que la literatura latinoamericana ha ganado autonomía frente a los centros editoriales del norte. Desde su casa en Cachipay, Colombia, habla también sobre Vista del abismo, su nuevo libro, inspirado en un pueblo sumergido bajo las aguas: un símbolo de la memoria, el despojo y el tiempo.

El Premio Manuel Rojas, otorgado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile, reconoce a autoras y autores iberoamericanos cuya obra represente un aporte notable al diálogo cultural de la región.

En esta edición, el jurado estuvo compuesto por Mariana Enríquez, Pilar Quintana, Camila Fabbri, Diego Zúñiga y Marcelo Mellado, quienes destacaron la solidez y sensibilidad poética de la obra de González, a la que calificaron como “un tesoro hasta ahora escondido de las letras hispanoamericanas”.

Latinoamérica es un continente marcado por las fracturas sociales y la belleza resiliente. ¿Cómo ha influido nuestra región -su violencia, su exuberancia, su espiritualidad- en su forma de narrar?

El aguante o capacidad de sobrevivir es un rasgo de la raza humana que en cada región se manifiesta de forma diferente en su textura, pero con la misma fuerza de fondo. Alemania, Estados Unidos, Francia han vivido y ejercido su propia violencia, que no ha sido poca, y tienen su mucha exuberancia y espiritualidad, como bien aparecen en Thomas Mann, Faulkner y Balzac, para mencionar sólo tres nombres, aunque hay muchos más.

Y no es menos maravillosa y exuberante la flora del Japón que la de Colombia, pero cada una lo es a su manera. Los matices de la noción de hielo o de frío o de abundancia, por ejemplo, o del color blanco son distintos en los dos países, como distinta es la percepción del paso del tiempo en las regiones de estaciones y en el trópico. Pero la generosidad, la codicia, la creatividad y la capacidad de odiar o enamorarse son las mismas. Las diferencias están más en la superficie que en la estructura, sólo que para la literatura el buen manejo de la superficie es fundamental. Es de vida o muerte.

¿Cree que la literatura puede tener una función política sin convertirse en panfleto? ¿Dónde traza usted esa línea?

Pienso que un personaje sin su dimensión política estaría incompleto, en caso de que tenga dicha dimensión. Lo que pasa es que primero está el personaje y con él viene su dimensión política y no al revés. El riesgo panfletario estaría en crear personajes para ilustrar posiciones políticas.

Su obra ha sido destacada por esa prosa poética que convierte lo cotidiano en una experiencia estética, desde “el silencio” hasta objetos comunes como “una bandeja paisa” (en palabras de uno de los jurados del premio). ¿Qué le interesa de esas escenas pequeñas, aparentemente ordinarias, que logra transformar en algo memorable?

Tienes razón al decir que son aparentemente ordinarias. La Totalidad o la Eternidad o Dios está en unas tanto como en otras, y también el peso y el centro de la narración. Trato de no distinguir entre escenas ordinarias y escenas extraordinarias. Tal vez no exista nada ordinario, mejor dicho. Todo en este mundo nuestro es extraordinario.

Usted ha señalado el valor del silencio y la tranquilidad como elementos esenciales para escribir (como lo dijo en una entrevista con Magia Literaria), y también ha hablado sobre la importancia del ritmo, lo musical y la cadencia en su narrativa (en PuntoLatino). En ese sentido, ¿cree usted que optar por una «escritura lenta» o íntima puede ser también una forma de resistencia o desaceleración frente al mundo acelerado que vivimos?

Hay temas rápidos y temas lentos, como en música. Y en una misma narración, como en los ríos, y como en la música, podría haber momentos de velocidad y caos y otros de paz, que no por eso son menos intensos. Por otro lado creo que la especie humana se aceleró de una manera suicida desde hace mucho tiempo. Ya en Homero aparece ese acelere que produce la codicia, acelere que venía desde hacía muchos milenios antes de él y ha estado aumentando con mucha rapidez en los últimos siglos, como si se sintiera ya el abismo final, barranco último donde se va a precipitar nuestra especie y con ella muchas otras. Todo parecería tener la narrativa propia de una Tragedia con mayúscula. Es posible que a estas alturas no haya nada que se pueda hacer para evitarlo.

Muchos de sus libros -como La luz difícil o El fin del océano Pacífico– abren espacios de contemplación. ¿Qué lugar ocupa la naturaleza como personaje en su obra?

Cuando nos damos cuenta de que somos parte de la naturaleza y de que no existiríamos si ella no existiera, ya no podemos vivir ni escribir sin tenerla en cuenta, sin ser conscientes siempre de ella, incluso si vivimos en lo más profundo de los ladrillos y los vidrios y asfaltos y bombillos de las ciudades. Cuando yo vivía en Nueva York me llamaban mucho la atención los árboles que nacen en las zonas de nadie o baldías de la ciudad, árboles que allá conocen como “palmas del gueto” o guetto palms. Y ratas sanas y ágiles, bonitas si uno las mira sin prejuicios, cruzan los rieles del subway. Y la luna alumbra sobre los árboles de los parques donde duermen o beben o juegan cartas o ajedrez los indigentes. La naturaleza es omnipresente. Ella somos.

¿Diría que el silencio es también un lenguaje político o literario? ¿Qué podemos aprender de él en tiempos de sobreinformación y griterío?

El silencio ayuda a pausarnos, diría yo, a descansar del griterío que mencionas. No creo que el silencio sea un lenguaje en sí, aunque es parte importante del lenguaje y de su expresión literaria. Todas las pausas, los descansos. Todo el lienzo blanco del telón de fondo es el silencio.

Usted ha vivido dentro y fuera de Colombia. ¿Cómo cambió su mirada sobre el país después de haberlo observado a la distancia?

Tal vez lo más notable fue que aumentó mi admiración por su belleza natural y por el aguante, el humor y la capacidad de alegría de mis compatriotas.

¿Cómo ve el lugar de la literatura latinoamericana hoy? ¿Cree que aún es leída como una voz «exótica» o subalterna en los centros editoriales del norte?

El abanico de escritores del boom nos permitió crecer mucho y apoyarnos en nosotros mismos, y ya no sólo en los escritores de los países llamados avanzados o en los latinoamericanos provincianos de antes, que vivían con los ojos puestos en Europa. Con Rulfo, Neruda, García Márquez y los otros dejó de importarnos tanto lo que pensaran en los centros culturales del norte sobre nuestra literatura. Son escritores evidentemente, irrefutablemente grandes. Así nos sacudimos. Ya no valoramos tanto lo que opinan en el norte, sino en su justa medida. Logramos autonomía y solvencia.

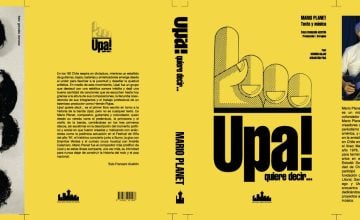

Pronto publicará Vista del abismo, una colección de relatos. ¿Qué tipo de abismos habita este libro? ¿Cuál fue el impulso que lo motivó a escribirlo?

Vivo en una represa extensa en cuyo fondo hay un pueblo grande medio enterrado en el lodo. Cuando navego en mi bote sobre él y sobre las fincas, ríos y vegas inundadas, siento el abismo que se abre entre lo que hace sesenta años había allí y lo que hay ahora. Los personajes de mi libro, muchos de ellos nacidos en ese pueblo sumergido o en las fincas vecinas, también lo sienten. Son sus historias las que me imagino y cuento.

Por Mariana Hales