“El sujeto del conocimiento histórico es la misma clase oprimida que lucha”

Walter Benjamin

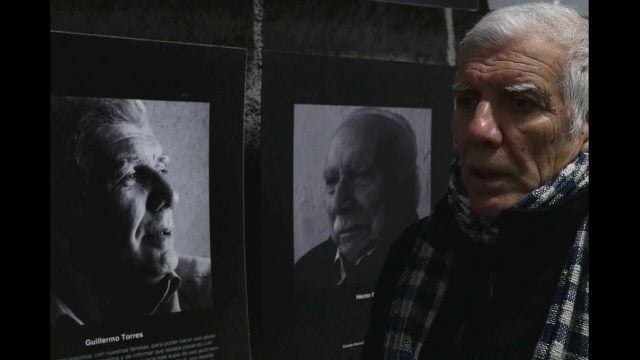

Se han cumplido 52 años del golpe de estado de 11 de septiembre de 1973 y pareciera que aun debemos pensar y debatir sobre su significado, entre otras cosas porque hacer memoria suele tener variados significados, pero dos de ellos me parecen espacialmente relevantes: el primero tiene que ver con un asunto ético, se trata de rememorar y mantener vivo el recuerdo de tantos amigos, amigas y victimas que mientras los recordemos estarán con nosotros; el segundo, es que la memoria puede ser también un acto de entendimiento, de mayor comprensión e inteligencia sobre nuestro pasado.

En la tradición mapuche el pasado es muy importante ya que es lo único conocido, el único tiempo conocido en que habitan nuestros antepasados. Nos debemos a ellos y necesitamos convocarlos para que nos ayuden a comprender nuestro presente.

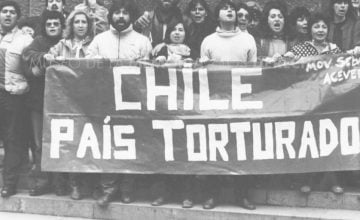

Desde esta perspectiva, hay una diferencia fundamental entre el antes y el después del golpe. Antes del golpe, el pueblo era un actor relevante, un sujeto político colectivo capaz de incidir sobre el curso de la política y los destinos de la sociedad. Los militares, los empresarios, las clases medias acomodadas buscaron, a través de sus aparatos represivos, poner al pueblo fuera de la historia. Ese fue el mayor propósito del golpe, conjurar la “amenaza popular” (así veían ellos al pueblo), o como dijo el general Leigh, “extirpar el cáncer marxista”. Siguiendo con su metáfora Chile era un país enfermo que requería de una gran cirugía: había que desatar una gran operación represiva que eliminará al gobierno, a la izquierda y al pueblo organizado. Esa operación suponía instalar el terror: detenciones, allanamientos (con malos tratos crueles y humillantes), torturas (con variadas formas de agresión y terror) ejecuciones y detenidos desaparecidos.

La evidencia histórica hasta ahora es categórica:

3219 víctimas documentadas (2.123 asesinadas y 1093 desaparecidos). Antes de 1980 hubo 2.664 víctimas, un 82,8% del total y de 1980 en adelante 552 víctimas, un 17,2% de ese total.

La Comisión Valech (2003-2005) reconoció que 28.453 personas fueron víctimas de prisión política (de los cuales un 94% de este total fue víctima de torturas).

Más tarde, la Comisión Asesora Presidencial reconoció otros 9.795 casos de prisión política.

En total, el conjunto de víctimas, calificadas por las diversas Comisiones de Verdad, suman 41.481 personas.

Del exilio, las estimaciones más conservadoras estiman 200 mil, las que suman todos los exilios políticos y económicos, superan el millón. Y qué decir de los allanamientos a poblaciones, solo en Santiago se han registrado hasta ahora 359 entre 1973 y 1989. El año 1986, que quiso ser “el año decisivo” en la lucha en contra de la dictadura, la Vicaría de la Solidaridad registro 29 allanamientos a poblaciones en los que se revisó a un total de 13.619 personas y se detuvo a 1.367.

De todos estos modos, el Estado chileno ofendió al pueblo chileno y buscó, como hemos indicado, ponerlo fuera de la historia. Qué difícil es negar y olvidar estas experiencias y las evidencias históricas, que son muchas más de las consignadas, con las que hoy contamos.

Pero, aclaremos, ¿Por qué poner al pueblo fuera de la historia?

Me parece que hay al menos dos razones fundamentales: la primera, es que, efectivamente un pueblo organizado, politizado y movilizado representó, durante los años de la Unidad Popular, una amenaza real para las elites nacionales y sus diversas formas de control y dominación en la sociedad. La UP, ni más ni menos eliminaba el latifundio (o sea, la gran propiedad de la tierra); la propiedad extranjera, especialmente de Estados Unidos de nuestras riquezas básicas (especialmente el cobre); y estatizaba los grandes monopolios industriales. Una suerte de “socialismo a la chilena”.

Por otra parte, ¿qué ventajas representa un pueblo fuera de la historia? La más evidente de todas, el pueblo no está invitado ni convocado a intervenir en la toma de decisiones fundamentales de la sociedad. Incluso más, como ocurre hoy en día, no está invitado a participar de la política –más vale que la desprecie y que la vea como una acción corrupta y sin valor (como en cierto modo lo es)-. La política en Chile se fue vaciando de contenidos y convirtiendo en una suerte de “disputa electoral” sin muchos efectos sobre la sociedad.

Pero para alcanzar estos fines, la dictadura operó en dos tiempos: uno, el de la represión, dos, el cambio del modelo económico achicando al Estado y privatizando empresas; el sistema de relaciones laborales (fin del Código del Trabajo); el sistema de salud (creando FONASA e ISAPRES); el sistema de pensiones (creación de la AFP y fin del reparto); el sistema de educación nacional (con colegios privados de élite y una amplia red de escuelas subvencionadas que financia el Estado, pero administran privados); y, una nueva Constitución Política del Estado (la de 1980). En suma, cambio económico, cambio político y cambio social. En los últimos años, percibimos con más fuerza, otro cambio, el cultural que consagra el individualismo asocial (como lo denominó Eric Hobsbawn) o como lo definió Margaret Tatcher: la sociedad no existe, existen los individuos. Dicho en chileno, que cada uno se conciba como un emprendedor(a) y “con mi plata no”; “con mis hijos no te metas”, etc.

Esta fue la “gran obra” del General Pinochet, como le gustaba decir hasta hace algunos años a la derecha chilena. Y por esta misma razón, para la derecha “el golpe era inevitable”, es decir el conflicto que vivían los chilenos en los años 70, no se podía enfrentar sino con las armas, eliminando al “enemigo interno” (la izquierda y el pueblo organizado).

Mario Garcés

Historiador