Las reacciones ante la reciente tragedia en el río Pilmaiquén constituyen un claro ejemplo de instrumentalización de los discursos sobre la autenticidad cultural. El martes 19 de agosto pasado, durante una práctica de salud mapuche dirigida por la machi Millaray Huichalaf en la ribera del río Pilmaiquén [Región de Los Ríos], una crecida del nivel de las aguas arrastró a una menor de 15 años. Uno de los participantes de la actividad, comunero de 49 años, se arrojó a las aguas para intentar socorrer a la joven. Ambos perecieron ahogados. Este fatal desenlace ha dado lugar a un debate público, expresado a través de los medios de comunicación, en torno a la legitimidad de la machi y la autenticidad de sus prácticas.

La cultura es un componente relevante de la identidad de los pueblos, que se construye a través de patrones de comportamiento en relaciones de asociación y diferencia históricamente situadas. No es fija, pero se nutre de la memoria. Es compartida, pero se manifiesta en sistemas de variantes coetáneas y transformaciones temporales, de modo que resulta complejo generalizar en torno a sus formas.

Los conflictos en torno a ella no solo dan cuenta de la comprensión de las diferencias sino de los intereses de los actores sociales en torno al control de recursos y decisiones. La tolerancia acampa al lado del interés y se desmonta fácilmente cuando este entra en conflicto. La alteridad resulta atractiva como posibilidad de consumo de experiencias y conocimientos cuando amplía nuestra agencia, pero nos tensiona cuando ella expresa discursos de soberanía que se superponen a los nuestros. Entonces, la diferencia cultural se vuelve cuestionable y la cultura aparece como una categoría sospechosa. Las reivindicaciones e impugnaciones de autenticidad y estatuto de legitimidad de las formas culturales mediatizan, las más de las veces, conveniencias políticas y económicas. El esencialismo que fija estáticamente posiciones de origen y el negacionismo que desconoce la actualidad y proyección de la historia en el marco de los procesos de transformación, brindan ejemplos de ello.

“La tolerancia acampa al lado del interés y se desmonta fácilmente cuando este entra en conflicto”.

Para comprender el trasfondo de esta discusión nos parece necesario considerar, al menos, tres componentes contextuales. El primero es la intensidad y extensión de los procesos de transculturación que experimenta el territorio de la cuenca del río Bueno durante el siglo XIX y XX. Ello se expresa, por ejemplo, en la pérdida del uso de la lengua mapuche entre las y los integrantes de las comunidades, quienes hoy emplean el castellano. Nadie pone en duda que las poblaciones preexistentes en el área hablaron variantes del mapudungun, denominadas chedungun y puelche para el área cordillerana, pero hoy los comuneros expresan su visión del mundo en una lengua impuesta por la condición colonial.

Lo segundo a considerar es que desde la última década del siglo pasado se desarrolla en el área un persistente y significativo proceso de reetnificación que se expresa en múltiples expresiones socioculturales. Uno de los indicadores de ello es la conformación y consolidación de nuevas congregaciones rituales que sostienen rogativas siguiendo el patrón mapuche-williche del área. La reemergencia de las y los machi, agentes médico-espirituales, se enmarca en este mismo proceso. Su rol constituye el pilar del sistema médico tradicional mapuche que incluye elementos terapéuticos empíricos y la capacidad de vincularse con los espíritus de la naturaleza y los antepasados. Por esta capacidad, los y las machi desempeñan un rol destacado en diversas ceremonias religiosas y son considerados autoridades tradicionales, porque conservan y reproducen a través de sus prácticas formas de conocimiento y visión del mundo mapuche.

El restablecimiento de los y las machi ha sido un proceso recurrente en los diversos sectores del Wallmapu, territorio ancestral mapuche. Para el área del Pilmaiquén, ello supone la emergencia de una institución cuya continuidad se había perdido, pero que se encuentra en el registro etnohistórico y en la memoria de los ancianos. La presencia del espíritu de Kilenwentru en el complejo sagrado de Maihue Carimallín es testimonio de esta institucionalidad. Se trata del espíritu de un ‘médico mapuche’ al que acuden las personas en condición de necesidad. El agua que se filtra a través de las paredes de la cueva donde reside es usada como medicina.

El tercer elemento del contexto es la presencia de los intereses de compañías hidroeléctricas en el área que han instalado centrales en el curso del río Pilmaiquén desde hace más de 60 años. Uno de estos proyectos, denominado ‘Central Hidroeléctrica Osorno’, pretendió inundar el espacio donde se sitúa la morada de los espíritus de Kintuantü y Kilenwentru. En el lenguaje de la cultura popular prevaleciente en la zona estos son ‘espíritus encantados’ depositarios de poder. En el catolicismo mestizo presente en las comunidades, ellos son considerados apóstoles de Jesucristo y la Virgen. No obstante, en la perspectiva mapuche, ellos se inscriben en la categoría de ngen mapu, espíritus tutelares del territorio que operan como intermediarios entre las comunidades y las divinidades.

Tras un largo proceso de movilización contra la construcción de la Central Osorno, la empresa noruega Statkraft, titular de los derechos de agua, renunció a su construcción y cedió la propiedad de este espacio. Ello ha generado otro punto de tensión: la titularidad, usos y control del complejo sagrado de Maihue Carimallín, que es empleado tanto por la machi como por diversas comunidades de la cuenca. Por otra parte, la misma empresa noruega ha continuado adelante con otros proyectos hidroeléctricos en el río Pilmaiquén, como la central Los Lagos, cuya construcción mantiene un conflicto activo con las comunidades del área. Estos antecedentes son relevantes para entender los usos que se da al fatal incidente ocurrido en el río.

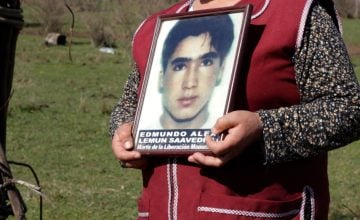

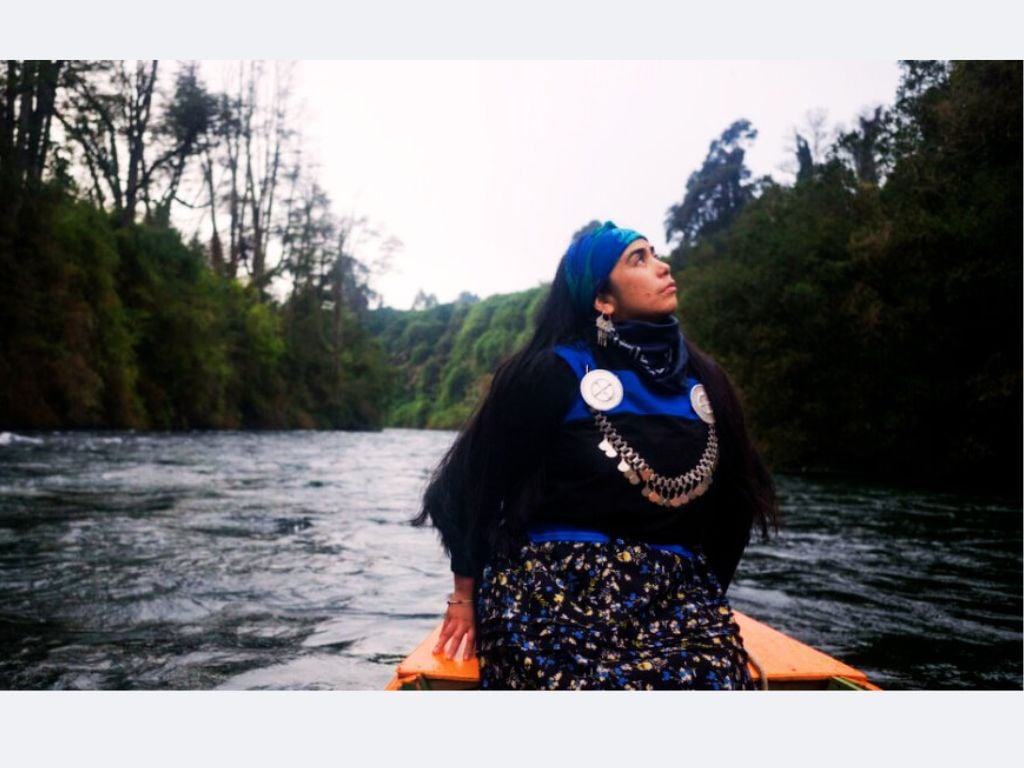

Millaray Huichalaf es una joven mapuche cuyos abuelos eran originarios de la comunidad Maihue Carimallín y que asumió la vocación de machi. Ella recibió una formación tradicional iniciática para el ejercicio de esta profesión y se estableció en el lugar de origen de su familia, siguiendo un patrón cultural básico de arraigo territorial propio de la cultura mapuche, denominado tuwun. Millaray Huichalaf se instaló en Maihue Carimallín para ejercer su rol como machi antes de que se iniciara el conflicto con las hidroeléctricas. No es una activista que se movilice motivada por el desarrollo de prácticas de resistencia a las empresas generadoras de electricidad. Por su rol de machi, le ha correspondido liderar procesos de movilización contra estas, cuando ellas afectan elementos sagrados del mundo mapuche en su territorio. Esta posición institucional y su papel en el conflicto se encuentran reconocidos por los informes de la Conadi para el área (Llamín 20111).

La práctica de sanidad realizada en el río Pilmaiquén por la machi Millaray Huichalaf se inscribe nítidamente en los patrones culturales mapuche, no constituye una forma impostada. Las ceremonias de ribera son formas relacionales de comunicación extendidas entre las comunidades de la cuenca que entienden que los ríos son entidades vivas. En la cosmovisión mapuche, el agua se asocia al origen de la vida y es un medio para conectarse con los espíritus de los ancestros. Se trata de un elemento que se administra en acciones de limpieza, protección y restauración.

“La práctica de sanidad realizada en el río Pilmaiquén por la machi Millaray Huichalaf se inscribe nítidamente en los patrones culturales mapuche, no constituye una forma impostada”.

En esta situación, las denuncias de impostura cultural formuladas contra la machi y la caracterización de sus prácticas como una forma de engaño constituyen una descalificación interesada que busca deslegitimarla en el ejercicio de su rol y, de paso, plantean una ofensa a la institucionalidad ancestral mapuche. Lo que subyace a ello no es un interés por la autenticidad de las formas culturales, sino una preocupación por el rol emblemático de Millaray Huichalaf como figura del movimiento de defensa del Pilmaiquén. Es fácil identificar al servicio de qué intereses políticos y económicos se sitúan quienes difunden públicamente estas denuncias de falta de autenticidad y engaño, sindican a la machi como elemento foráneo y la califican como parte de un dispositivo de colonialismo mapuche.

Rodrigo Moulian Tesmer, antropólogo, Instituto de Comunicación Social de la Universidad Austral de Chile.

Roberto Morales Urra, antropólogo, Instituto de Estudios Antropológicos de la Universidad Austral de Chile.

Debbie Guerra Maldonado, antropóloga, Instituto de Estudios Antropológicos de la Universidad Austral.

- Llamín, Ingrid. 2011. “Informe Preliminar Comunidad Indígena del Roble-Carimallín y sector Maihue. Sitios de Significación Cultural y Demanda Territorial”. Encargada Unidad Cultura y Educación, CONADI Región de Los Ríos. Ministerio Planificación. Valdivia. ↩︎