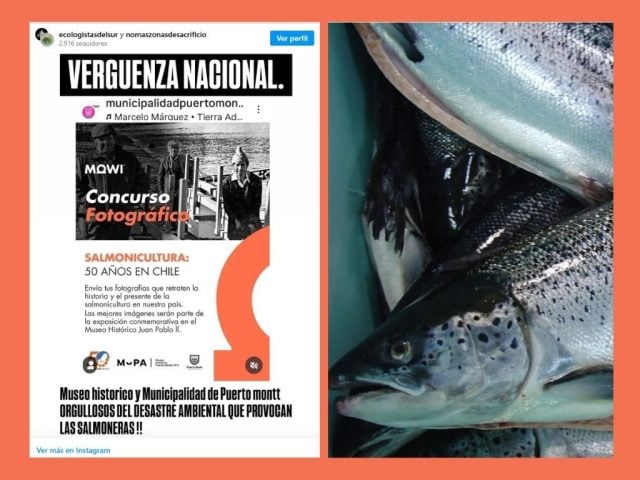

“Vergüenza nacional”. Así calificaron activistas y organizaciones socioambientales la intención del Municipio de Puerto Montt de convertir el Museo Histórico Juan Pablo II en vitrina de greenwashing salmonero: denuncian que, bajo la administración del alcalde Rodrigo Wainraihgt (RN), una muestra “celebratoria” maquillaría años de contaminación marina, uso de antibióticos, escapes de peces y precarización laboral en la zona.

En una declaración difundida en Instagram, organizaciones socioambientales y culturales fustigaron el giro del museo hacia una narrativa que, a su juicio, blanquea a una actividad que “ha contaminado el mar, precarizado la pesca artesanal y afectado la salud del territorio”.

“No hay turismo sustentable cuando se oculta la contaminación. No hay cultura viva cuando se usa el patrimonio para maquillar el daño”, señalaron, acusando “lavado de imagen” y reclamando respeto por la memoria de las comunidades del borde costero.

El museo, la política y el negocio

Las organizaciones apuntan a la administración municipal de Rodrigo Wainraihgt, alcalde de Renovación Nacional, por impulsar —o permitir— una exposición que “normaliza” los impactos negativos de la industria. Para los críticos, esto subordina la política cultural a intereses empresariales, reduciendo el museo a una plataforma de relaciones públicas.

Quienes rechazan la muestra recuerdan que los conflictos con la salmonicultura no son abstractos ni nuevos en la zona sur–austral. Entre los antecedentes que cuenta la industria salmonera se cuentan:

- Cargas orgánicas y residuos que degradan fondos marinos y afectan la biodiversidad cercana a centros de cultivo.

- Uso de antibióticos y químicos, con alertas sanitarias recurrentes en la última década.

- Escapes de salmones (especie exótica) y su impacto sobre ecosistemas y pesquerías artesanales.

- Mortalidades masivas y episodios de disposición de desechos que han detonado protestas y sumarios ambientales.

- Conflictos laborales y precarización denunciada por sindicatos del rubro.

Para las organizaciones, llevar una muestra celebratoria al principal espacio de memoria de Puerto Montt soslaya este historial y revictimiza a caletas, barrios y trabajadores que han levantado denuncias durante años.

¿Qué es el greenwashing cultural (y el bluewashing)?

El greenwashing cultural es una estrategia comunicacional en la que empresas con impactos socioambientales controvertidos usan instituciones culturales (museos, centros patrimoniales, festivales) para revestirse de legitimidad, neutralidad “científica” y cercanía comunitaria.

- Greenwashing: lavado “verde” en temas ambientales.

- Bluewashing: lo mismo, pero apropiándose del imaginario marino/costero (mares “limpios”, “azules”, biodiversidad) para ocultar contaminación o sobreexplotación.

¿Cómo opera en museos?

- Patrocinio con control editorial: el financiamiento condiciona temas, guiones o énfasis “positivos”.

- Exhibiciones celebratorias (concursos, muestras fotográficas, “hitos de progreso”) sin contrapeso crítico.

- Lenguaje eufemístico (“sustentable”, “circular”, “cero residuos”) sin metas medibles ni trazabilidad.

- Programas “educativos” que normalizan la actividad como “innovación” y excluyen datos duros (sanciones, antibióticos, mortalidades, escapes, efluentes).

- Ocultamiento de conflictos de interés (convenios, montos, servicios en especie, productoras y agencias vinculadas a la industria).

Señales de alerta

- No hay participación efectiva de pescadores artesanales, comunidades ribereñas, sindicatos, ni investigadores/as independientes.

- Ausencia de datos verificables sobre impactos ambientales y sanitarios locales.

- Convenios y montos no publicados; inexistencia de criterios curatoriales transparentes.

- Comités curatoriales con vocería corporativa o consultoras de PR.

- Veto o subrepresentación de voces críticas y de salud pública.

Buenas prácticas mínimas (lo que un museo debería garantizar)

- Independencia curatorial y publicación íntegra de convenios, montos y aportes en especie.

- Curaduría balanceada: incluir impactos, sanciones, controversias y evidencia revisada por pares.

- Mesa de co-diseño con pescadores/as, comunidades, académicos/as independientes y organizaciones de salud/ambiente.

- Metas, indicadores y fuentes claras (series históricas, metodologías, enlaces públicos).

- Etiquetado visible de patrocinios y cláusulas de salida ante sanciones ambientales graves o reiteradas.

(Todo ello coherente con el Código de Ética del ICOM: independencia, transparencia y evitar conflictos de interés.)