La desaparición forzada se ha presentado en la historia contemporánea como una de las formas más “eficaces” de preservación de regímenes en crisis. La experiencia alemana constituye un antecedente clave: el decreto Nacht und Nebelde 1941, por el cual los opositores eran trasladados secretamente y borrados de la vida social, tuvo como objetivo –en palabras de la Wehrmacht– evitar que los opositores se convirtieran en mártires. El régimen nazi cayó no tanto como resultado de la resistencia interior, sino principalmente como resultado de la derrota militar en la guerra mundial, a manos del glorioso Ejército Rojo. En este sentido, el “éxito” de la desaparición forzada radica en haber anulado la posibilidad de oposición política interna organizada. La sociedad impone, a menudo, silencios a la historia, y esos silencios son la historia. La desaparición forzada encarna esa lógica: borrar a los sujetos y producir un silencio que, en lugar de debilitar al régimen, lo consolida.

El Cono Sur como laboratorio del terror

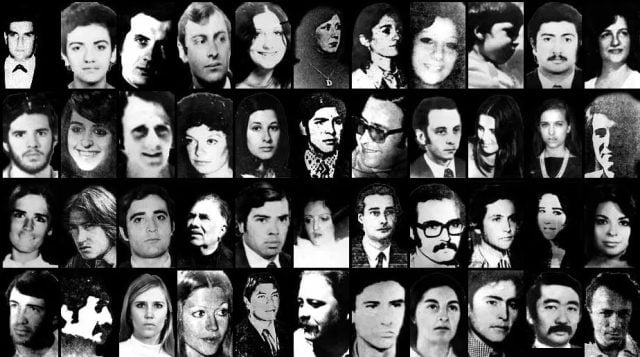

En América Latina, la desaparición forzada se instaló como política sistemática a partir de los años sesenta en Guatemala y luego se expandió a Brasil, Chile, Uruguay y Argentina. La práctica fue perfeccionada en el marco de la Doctrina de Seguridad Nacional, bajo el influjo geopolítico norteamericano. Estas dictaduras de seguridad nacional irrumpieron para deshacer los lazos de la sociabilidad tanto de las organizaciones de la izquierda como en el conjunto del movimiento obrero, introduciendo en toda América Latina la tortura y la desaparición como medio sistemático y legítimo de dominación, basado en la aterrorización de la población entera.

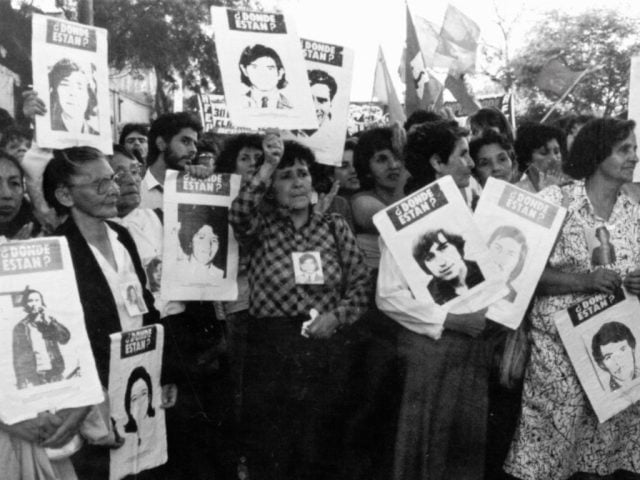

El IV Congreso de Fedefam (Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos) lo denunció sin ambigüedad: “Los gobiernos represores para imponerse y subsistir han tenido que organizar un fuerte aparato represivo para acallar toda voz de disenso e instaurar un verdadero terror en las poblaciones, quebrando toda posibilidad de lucha o solidaridad”.

El legado: dictaduras caídas, regímenes consolidados

Las dictaduras militares fueron derrotadas o negociaron transiciones. Sin embargo, el terror que implantaron no se evaporó con su caída. El caso chileno es paradigmático: la desaparición forzada y el disciplinamiento social de la dictadura pinochetista generaron las condiciones para el régimen de los “30 años”, que bajo una fachada democrática mantuvo la Constitución de 1980 y el «modelo neoliberal» intactos.

Este legado no constituye una mera herencia autoritaria: expresa lo que Marx llamó la dimensión bonapartista del Estado. En El Dieciocho Brumario de Luis Bonaparte, Marx señala que el bonapartismo surge cuando “el Estado parece elevarse por encima de la sociedad para convertirse en árbitro, pero en realidad se convierte en instrumento de conservación del orden existente”. La desaparición forzada funcionó como herramienta fundacional de ese orden: un disciplinamiento social que anuló la capacidad de resistencia política y naturalizó la subordinación.

Terror y bonapartismo

La relación entre terror y bonapartismo define el carácter estructural de la desaparición forzada. No se trata solo de un exceso represivo, sino de un método que funda un nuevo orden social al servicio de la dominación de clase. Hinkelammert lo sintetiza: “La desaparición forzada es el medio por el cual se instaura un nuevo orden político, definido por el terror como principio de legitimidad”.

Para la tradición marxista, este recurso represivo debe analizarse en el marco de la lucha de clases. Engels señalaba en El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado que el Estado es “una fuerza especial de represión de una clase por otra”. La desaparición forzada es la cristalización más extrema de esa función: no solo reprime, sino que borra la existencia social del enemigo de clase.

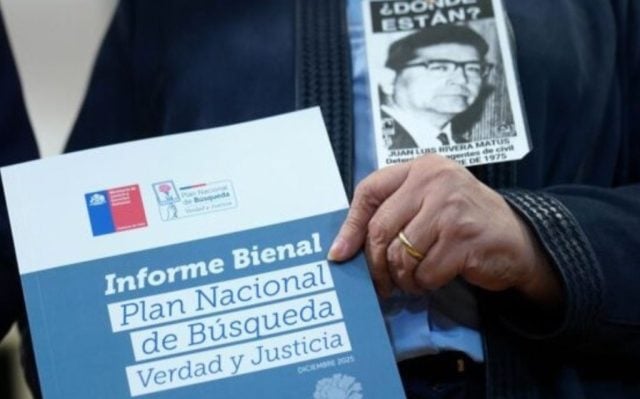

Más allá de verdad y justicia

La lucha por la causa de los detenidos desaparecidos, entonces, no puede agotarse en el plano jurídico de la verdad, la justicia y el castigo. Como lo expresara el Grupo de Iniciativa por una Convención Internacional sobre la Desaparición Forzada (1982): “No se trata solamente de reparar un daño, sino de recuperar los valores sociales y humanos destruidos por un sistema de terror que sirvió a la dominación capitalista”.

Desde una perspectiva de clase, este reclamo solo alcanza plenitud si se integra en la lucha contra el orden social que engendró estos crímenes. Ello en tanto el Estado es producto y manifestación del carácter irreconciliable de las contradicciones de clase. En consecuencia, la desaparición forzada no es un accidente de la historia, sino el resultado de esas contradicciones llevadas al extremo.

Conclusión: del terror a la revolución

La desaparición forzada logró consolidar regímenes, tanto en la Alemania nazi como en el Cono Sur latinoamericano, porque produjo disciplinamiento social y silencio histórico. Sin embargo, su eficacia no es eterna. El terror puede paralizar, pero no extinguir para siempre la capacidad revolucionaria de las masas, el levantamiento popular de Octubre del 19 fue una inequívoca demostración de este aserto.

Por eso, la causa de los detenidos desaparecidos debe ligarse indisolublemente a la lucha contra el capitalismo. No basta con exigir justicia retrospectiva: es necesario transformar la memoria en arma política, inscribiendo el “nunca más” en el horizonte de la revolución social. En efecto, paradójicamente, la ostentosa consigna que esgrimen los demócratas liberales en esta materia de «garantía de no repetición», en tanto preserva el orden capitalista es precisamente la garantía que tales horrores podrán volver a instalarse en nuestra sociedad.

Por Gustavo Burgos

El Porteño, 31 de agosto de 2025.

Las expresiones emitidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad de su autor(a) y no representan necesariamente las opiniones de El Ciudadano.